◆お客様ご相談 (事例)

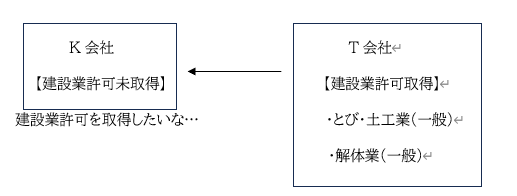

K会社を営んでいて、建設業許可はこれから取得を考えています。

取得したい許可は、土木、とび・土工、建築一式、解体です。

今現状では、資格と実務経験を合わせて、土木、とび・土工、舗装までは取得可能ですが、

解体業を取得できません。

しかし、T会社のM&Aの話がでていて、そこでは解体業の許可を持っています。

そのまま解体業の許可を取得することはできますか?

◇回答

結論からお伝えすると、そのまま引き継ぐことは可能です。

いままで許可を持っていない会社が本当に継承できるのでしょうか?

K会社とT会社の現状を整理しながらご紹介します。

会社の合併には 吸収合併と、新設合併があります。

吸収合併と新設合併、どちらも承継することが可能です。

今回の事例は吸収合併に値します。

吸収合併の場合は従業員の雇用は原則として存続会社に引き継がれますので、T会社が登録している経管者、専技の方が変わらない(いなくならない)限り、承継することは可能となるのです。

承継認可の種類

ここで簡単に承継認可の種類をご説明いたします。

- 事業譲渡 (※法人成りや代替わりの申請はこちらに該当)

承継者:譲受人 被承継者:譲渡人

建設業者が許可に係る建設業の全部の譲渡を行う場合、 譲渡人及び譲受人が、あらかじめ当該譲渡及び譲受けについて、認可を受けたときは、譲受人は、当該譲渡及び譲受けの日に、譲渡人の建設業法上の建設業者としての地位を承継することができます。

- 法人合併 (吸収合併、新設合併)

建設業者である法人が合併により消滅することとなる場合、合併消滅法人及び合併存続法人又は新設法人が、あらかじめ当該合併について、認可を受けたときは、合併存続法人又は新設法人は、当該合併の日に、合併消滅法人の建設業法上の建設業者としての地位を承継することができます。

- 法人分割 (吸収分割、新設分割)

建設業者である法人が分割により建設業の全部を承継させる場合、分割被承継法人及び分割承継法人が、あらかじめ 当該分割について、認可を受けたときは、分割承継法人は、当該分割の日に、分割被承継法人の建設業法上の建設業者としての地位を承継することができます。

- 相続

建設業者が死亡した場合において、当該建設業者の相続人が、建設業者の営んでいた建設業の全部を相続して引き続き営もうとする場合、その相続人が事後の認可を受けたときは、相続の発生日から、被相続人の建設業者としての地位を承継することができます。

承継する業種について

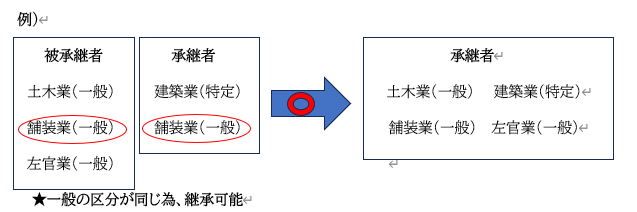

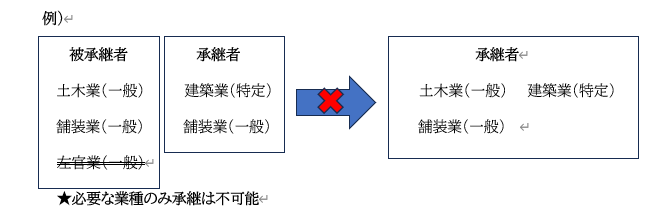

建設業許可を承継する場合は被承継者が営んでいた建設業許可の全てを承継する必要があります。

今後工事する一部業種だけ承継したい。という事はできません。

もし、承継しない業種がある場合は、申請前に承継しない業種を廃業する必要があります。

❓では、今回のような、K会社の様に建設業許可を持っておらず、T会社の建設業許可を承継しても、欲しい許可が足りない場合はどうなるのでしょうか?

※承継と同時に業種を増やすことはできないので注意が必要です。

業種を増やしたい場合は、承継した後業種追加をする必要があります。

その分業種追加となると期間が必要となります。

ですので、K会社はT会社の建設業許可を承継すると、「とび・土工」と「解体」の許可を取得できますが、その他に欲しい「土木」、「舗装」に関しては業種追加として申請する必要があります。

承継許可を受けるための注意点

◎申請受付日

承継等の効力発生日の30日以上前までに書類に不備なく申請が受理されること。

と、新潟県の建設業許可の手引きには記載されています。

基本的に効力発生後に遡って申請を行うことはできず、事業譲渡日までに事前に認可を申請しなければいけないという事です。

反対に、相続の場合は、死亡後30日内に申請が不備なく受理される必要があります。

(※被承継者の建設業許可が有効期限内であることが前提です。)

ですので、事業譲渡日から逆算し、早い段階から計画、申請する必要があります。

◎承継を受けた許可の開始日

許可の有効期間は通常と同じように5年間になります。しかし、いつが許可開始日になるのでしょうか?

それは、承継等の日が許可開始日となり、その翌日を起算日として承継する許可と元々有する許可の両方が更新されます。

相続の場合は、被相続人の志望日が許可の開始日となります。

例えば、令和7年3月5日に死亡の場合

R7年3月5日が許可開始日、有効期限は5年後の令和12年3月5日までとなります。

◎申請による手数料

承継認可による県への手数料はかかりません。 新規申請の場合は9万円かかりますが、承継認可は0円でかつ、空白期間なく承継できます。

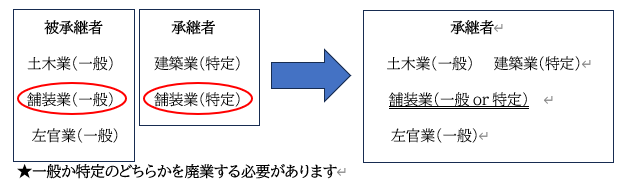

一般許可と特定許可の場合

今回の事例については関係ありませんが、もし被承継者が一般建設業の許可を受けている業種があり、承継者が特定建設業の許可を受けている業種があった場合は、1つの業者が同一の業種について一般と特定の両方の許可を持つことができません。

まとめ

承継認可の申請をする上で注意したい点等をご紹介しましたが、そもそも被承継者は許可を受けてから1年に1度の決算変更届や、その他変更届(役員、住所、商号 等・・・)を全て提出した状態であることが前提とされています。

よって、申請前に行政庁への届出の漏れはないかの確認をし、事業承継全体のスケジュールを把握した上、効力発生日から逆算し余裕を持って計画を立てる必要があります。これがうまくいかず、承継申請ができず、また1から新規申請をする・・・ということになっては、本来かからないはずのお金がかかりますし、建設業許可がない空白期間(廃業しから新規申請が降りるまでの間)ができ、その期間は500万以上の工事を請け負うことができない…なんて事にもなります。

そうならない為にも早めのご相談をしていただく事をおすすめします。