今後、公共工事を請負っていきたいとお考えの方はいらっしゃるのではないでしょうか。

公共工事を請負うメリットは、

1. 元請け業者として工事ができる

2. 対外的な信用度が上がる

3. 請負工事を自分で決めることができる

4. 融資が下りやすくなる

5. 売上代金の未回収リスクが少ない 等々…

公共工事は発注元(国や地方自治体)の信用力が非常に高く、売掛金(工事代金)の回収が確実であるため、金融機関にとって融資のリスクが低いと判断され、融資が下りやすくなります。

上記の様に、様々なメリットはありますが、公共工事を請負うにはある一定の手続きを行うことが必要です。

今回は公共工事を請負うまでの手続きのポイントや流れをご紹介していきます。

【ご相談事例】

A社 社長様より

今年から公共工事を請負いたいと考えていて、今、新潟市のHPを見ながら書類を集めてみたけど、どうも一人でやろうとするとわからないことが多くて、、、

どうしていったらいいか教えてくれない?

A社様の状況確認

| 建設業許可 |

有 |

| 許可業種 |

管工事 |

| 技術者の人数 |

5名 |

| 決算月 |

3月 |

A社社長は建設業許可を取得しており、すぐに入札参加がすぐにできるとお考えのようです。

ですが、入札参加をするためには、順番を追った手続きが必要です。

入札参加までの流れ

- 決算を迎える (決算月3月)

- 決算書ができあがる (5月~6月)

- 経営状況分析を受ける ➡ 分析機関

- 決算変更届と経営事項審査(経審)を申請 ➡ 各都道府県(新潟県)(7月~9月)

- 経審結果通知書が届く(提出してから1か月半ほど)

- 入札参加登録をする(名簿登載) ➡ 入札予定地(今回の場合は新潟市)

- 入札

この順番は多少変わる場合もありますが、この流れが一般的です。

そしてこれらは一度にすべて行う事ができず、1つ1つ順序を踏んで進めていくのでそれ相応の時間がかかる為、計画的に行う必要があります。

【条件①】 建設業許可を取得している事

建設業許可を取得しているということは、法律で定められたいくつかの厳しい要件をクリアしており、社会的な信用性が高いとされます。

では、許可を取得しているから、すぐに入札参加できるのでしょうか?

【条件②】決算を1期終えている事

決算を終えるということは、「財務諸表」ができます。

この「財務諸表」は入札参加する上で評価される対象となる為、必ず必要となる書類です。

ここで注意していただきたいのは、実績がないからダメなのか…?という点です。

結論、実績がないこと自体は問題ありません。

もちろん、「実績(完成工事高)」も評価対象となりますが、

それ以外の要素(技術力、経営状況、社会性など)も評価対象となります。

ですが、実績のない会社に公共工事を請負うことは可能でしょうか・・・?

理論上は可能ですが、実績が全く無いとなると、実績のある他ライバル会社との競争に苦戦するのではないかと考えられます。

上記条件に該当したら、

①②にあるように決算を迎え、確定申告等の手続きを経て、決算書ができあがります。

③「経営状況分析」を受ける事

経営状況分析とは決算書(貸借対照表や損益計算書など)に基づき、

国土交通大臣の登録を受けた「経営状況分析機関」によって、企業の経営状態が数値化する手続きの事です。

これはただ売上が上がったから数値が高くなる、というようなものではなく、

・会社がどれだけ、効率良く収益を上げているか?

・売上高に対して経常利益がどれだけあるか?

・財務健全性(=会社の財務内容がどれだけ健全か?)

上記のような事を決算書を通して分析をします。(※上記は一例です)

④「経営事項審査」を申請する必要があります。

A社社長も入札参加登録(名簿登載)から行っていましたが、その申込をするためには、事前に「経営事項審査」の申請をすることが必須となります。

経営事項審査とは…

経営事項審査(経審)とは、公共工事の入札に参加したい建設業者が、必ず受けなければならない国の審査制度です。

会社の経営規模や技術力、経営状況などを審査し、客観的な指標として点数化され、それをもとにランクが決められます。

この経営事項審査の点数は、公共工事の競争入札で建設業者の資格審査をする際に用いられます。

国民の税金を原資とする公共工事ですから、建設業者を選ぶに当たり基準が必要となるのです。

経審事項審を行うメリットは入札参加以外にもあります。

1.入札参加ができる

2.会社の状況を客観的に把握することができる

3.民間工事でも経審を求める工事を請負事ができる

“経審=公共工事”というイメージが強いですが、実は民間工事でも経審を受けていることを条件にし、施工業者を公募していることがあります。

例えば、大規模マンションの修繕工事や行政から補助金が出る様な工事では経審を受けている建設業者あるいはその自治体の入札参加資格を得ている建設業者を使うことが見受けられます。

⑤「経営事項結果通知書」を受け取る

この通知書があることで、入札参加予定の自治体に参加登録することが可能となります。

⑥入札参加登録(入札参加資格)について

経営事項審査まで行えば、入札参加まで目前です。

入札参加申請をする前に注意しておきたい事は、

原則として「発注機関によって求める入札参加資格が異なる」という点です。

例えば、今回のA社の様に新潟市の入札参加資格を取得したからといって、新潟県内の別の市、(例えば三条市…など)の入札に参加はできません。

この場合、三条市の入札参加資格を取得しなければなりません。

むしろ、参加したい発注機関が複数ある場合はすべて申請してもいいのです。

その分、申請する書類等の準備が必要になりますので、事務作業が増えます。

ここで注意していただきたいのが、入札参加資格は永続的なものではなく、発注機関によって違いはあるものの、概ね2〜3年ごとの更新が求められます。(実際に新潟市も2年ごとに更新を行います。)

まとめ

今回の相談事例のA社のように、入札に参加したいけど、どうしたらいいかというご相談を受けます。

今回は建設業許可をお持ちで、ちょうど決算を迎えるという段階でしたので、新しくできた決算書で経営事項審査を受け、無事、新潟市の入札参加資格を得ることができましたが、それまでの資料の収集、申請書の作成には時間も多くとられます。

初めてであればなおさらです。

入札参加にはメリットも多くありますが、その会社様の状況によって判断することも大切です。

「令3条の使用人」というと建設業許可を取得したいと考えている方や手引きで見たり聞いたりされた方はいらっしゃるのではないでしょうか?

なんとなく聞いたことはあるが、どんな人の事をいうのか自分の会社では該当する人はいるのか、また、どんな人が要件にあてはまるのか、どんな場合に必要なのか、具体的に説明していきます。

令3条の使用人(建設業法施行令第3条の使用人)とは

「令3条の使用人」とは、建設業法施行令第3条に定められた使用人のことで、建設業を営む際に非常に重要な役割を担う人です。

主に「従たる営業所の代表者(営業所長、支店長等)として、請負契約等を総合的に管理、監督している人」

の事を言います。さらに言うと、代表取締役など会社の代表者から一定の権限を委任された、事実上の責任者、それが令3条の使用人といわれる人です。

「令3条の使用人」が必要になる場合

「令3条の使用人」は、建設工事に関する請負契約の見積り・締結・履行や入札参加など、実態的な業務を行うことになります。なので、実質的な責任者を支店や営業所(※)に置く必要があるということです。

では、どういった際にこの「令3条の使用人」が必要になるのか見ていきましょう。

※営業所…本店や支店、または常時建設工事の請負契約を締結する事務所のこと

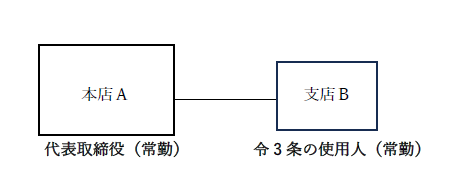

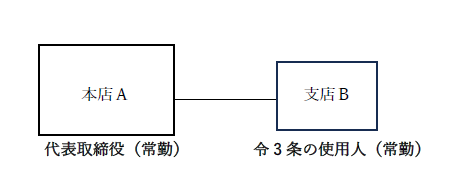

◎パターン1

本店以外に支店がある場合

本店、支店それぞれに工事の請負契約等を総合的に管理、監督する人を設ける必要があるので

本店は代表取締役(常勤)、支店には実務的責任のある令3条の使用人(常勤)を置く必要があります。

支店を作りたいとなった際は必ず必要です。

もちろん、支店が複数あったとしてもその支店ごとに実質的な責任者が必要になります。

◎パターン2

代表者が海外などで実務に不在になった場合

この時はどうでしょうか?

通常、代表取締役が請負契約等を総合的に管理、監督しており、経管者になっていたが、長期的に海外に行って実際は別の人物が国内で業務を行っている場合です。

結論をいうとこちらでも「令3条の使用人」を立てることをお勧めします。

💡そもそも、代表取締役が経管者になっている時点で、経管者が不在ということは‘‘常勤性‘‘というところで要件が満たなくなります。

不在になるのが、定期的かつ長期的となると‘‘常勤‘‘ではなくなることから、経管者の点もあせて見直す必要があります。

「令3条の使用人」は誰でもなれるのか

結論、誰でもなれるわけではありません。

以下の要件に満たす人が「令3条の使用人」とすることができます。

「営業所長」、「支店長等」といわれるような人が想像しやすいかと思います。

この権限を持つということは、役員、経営業務管理責任者、その補佐をすることができるような人だと考えられます。

専任ということは原則掛け持ちが不可となり、支店や営業所に常勤する必要があります。

※常勤性…休日などを除き、毎日決まった時間に会社に出勤し、業務に従事していること。

分かりやすく言うとフルタイムで働く事が「常勤している」という事です。

これは、令3条使用人が支店や営業所において締結される契約について、総合的に管理することが求められるためであるからです。

破産者で復権を得ないもの、暴力団員等といった、建設業法に掲げる欠格要件に該当していないか、確認をします。

実際の申請書の確認資料として「身分証明書」や「登記されていないことの証明書」を添付します。

この3つが要件を満たす人が「令3条の使用人」として認められる事になります。

まとめ

「令3条使用人」としての経験は、経営業務の管理責任者になるための経験とすることができます。

そのため、建設業許可を取得する際に、「自社には他社で役員などを経験した人がいない」といった場合でも、令3条使用人の経験がある方を経営業務の管理責任者として許可取得できるケースもあります。

令3条使用人になるためには一定の資格や経営経験などが必要とされていませんので、役員でなくても実務経験を積むことができます。

「令3条使用人」とは何か、その要件などについて解説しました。

自社には必要なのか、必要とならばどのような申請になるのか。

自分の会社には本当は必要だった、、、なんて事になる前に、ご相談ください。

先日、大阪・関西万博の関連工事において、建設業許可を持たない事業者が工事を請負い、営業停止処分を受けたというニュースが報じられました。建設業界に身を置く皆様にとって、決して対岸の火事ではありません。

なぜ、建設業許可が必要なのか?

建設業許可は、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するために設けられた制度です。軽微な工事以外を請け負う場合は許可の取得が必要です。

一定規模以上の工事を請け負う場合、無許可業者が工事を行うことは、以下のようなリスクをはらんでいます。

* 品質の低下

適切な知識や技術を持たない業者が施工することで、手抜き工事や欠陥工事につながる可能性があります。

* 安全性の問題

労働者の安全対策が不十分であったり、工事現場での事故発生リスクが高まったりすることがあります。

* トラブル発生時の対応不足

工事の遅延、追加費用の発生、損害賠償など、発注者との間でトラブルが発生した際に、適切な対応が期待できません。

* 法令違反のリスク

建設業法に違反することで、営業停止処分や罰金などの重いペナルティが科せられる可能性があります。

今回の大阪万博での事例は、まさにこの法令違反に該当し、事業活動に大きな支障をきたす結果となりました。

許可なしでの請負は「一発アウト」

建設業法では、軽微な工事を除き、建設工事を請け負う場合は建設業許可が必須とされています。軽微な工事とは、具体的に以下のいずれかに該当するものです。

* 建築一式工事で、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事、または延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事

* 建築一式工事以外の建設工事で、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

今回の事例は、万博関連工事という大規模なものであったため、明らかに軽微な工事には該当しません。建設業許可を持たずに請け負った時点で、重大な法令違反となるのです。

御社は建設業許可、お持ちですか?

「うちの会社は大丈夫」と思われている方もいらっしゃるかもしれません。しかし、以下のようなケースで、知らず知らずのうちに無許可営業状態になっていることも考えられます。

* 請負金額が許可の範囲を超えてしまった

* 業種追加が必要なのに、手続きをしていなかった

* 役員や経営業務の管理責任者が変更になったが、変更届を出していなかった

* 専任技術者が退職してしまった

もし、少しでもご不安な点があれば、すぐに確認することをおすすめします。

適切な許可取得で、事業の継続と発展を

建設業許可は、単なる行政手続きではありません。企業の信頼性を高め、事業を安定的に継続していくために不可欠なものです。今回の大阪万博の事例を他山の石とし、今一度、御社の建設業許可についてご確認いただく良い機会としてください。また、今は軽微な工事しか請け負うことが無い場合でも、建設業許可を取得することは、一定の基準を満たしている事業者として認められるため、社会的信用や事業拡大などのメリットがあります。

トラスト行政書士事務所では、建設業許可に関するご相談を随時承っております。新規取得、更新、業種追加、各種変更届など、建設業許可に関するあらゆる手続きをサポートいたします。お気軽にお問い合わせください。

管工事業(新規許可)

許可年月日:令和7年6月27日

新潟市西区

税理士事務所様からご紹介頂きました。

新規の一般建設業許可を取得したいが、代表自身の10年の実務経験が営業所技術者(専任技術者)として認められるかがわからないので教えてほしいとご相談がありました。内容をまとめると次のようになります。

①足場工事がメインであり、他に解体工事も行っている

②取得したい業種はとび・土工・コンクリート工事業

③解体工事業については登録済(代表の8年の実務経験により取得)

④代表の実務経験(とび・土工・コンクリート工事、解体工事)

⑴法人化して10か月間

⑵個人事業主として6年間

⑶前勤務先で5年間

➄前勤務先は建設業許可のとび・土工・コンクリート工事業、解体工事業を取得している

➅前の勤務先から証明してもらうことはできる

個人事業を開業してから現在までの足場工事の実務経験期間は6年10か月であり、要件を満たす10年には約4年足りません。

足りない期間は、前の勤務先で足場工事の実務経験を証明してもらうことができれば、営業所の技術者としての要件を満たします。ただし、解体工事業の登録を実務経験で取得していますので、この経験期間が平成28年5月31日以降のものは重複できません。

原則、実務経験期間が重複するものは、二重に計上することはできないため、1業種のみの申請となります。

ただし、平成28年5月31日までに請け負った解体工事は、とび・土工工事・解体工事業双方の経験期間として二重計上することができます。

これは、平成28年6月1日に、とび・土工・コンクリート工事業から「解体工事業」が新設されたことによります。

例えば・・・

▷平成元年から16年間、管工事業と、とび・土工・コンクリート工事業に従事していた場合

どちらか1業種の実務経験しか認められません。1業種の営業所技術者(専任技術者)にしかなれません。

2業種の営業所技術者(専任技術者)になる場合は、それぞれの業種で10年ずつ、20年以上の実務経験が必要になります。

▷平成元年から16年間、解体工事業と、とび・土工・コンクリート工事業に従事していた場合

平成28年5月31日以前の期間は重複して計上することができるので、「解体工事業」と「とび・土工・コンクリート工事業」2業種の営業所技術者(専任技術者)になることができます。

上記の例外として、実務経験の振替ができる場合があります。取得したい業種の実務経験が10年に満たない場合でも、違う業種の実務経験と合わせて12年以上あれば、要件を満たすことができます。ただし、全ての業種間で自由に振替できるわけではなく、次の2つのケースで実務経験の振替えができます。

1.一式工事から専門工事への実務経験の振替え

土木一式 →①とび・土工・コンクリート工事、②しゅんせつ工事、③水道施設工事、④解体工事

建築一式 → ①大工工事、②屋根工事、③内装仕上工事、④ガラス工事、⑤防水工事、⑥熱絶縁工事、⑦解体工事

2.専門工事間での実務経験の振替え

大工工事←→ 内装

※矢印の方向に向かってのみ振替えができます。

実務経験の振替えをする場合には、振替元と振替先での実務経験を合わせて12年、営業所技術者(専任技術者)になろうとする業種については、8年の実務経験の証明が必要になります。

今回のご相談では、

平成28年5月31日以前の実務経験が4年あり、この4年はとび・土工・コンクリート工事業と解体工事業の経験に計上できます。

この他の経験期間が約7年であるため、認められる実務経験は1業種になりますが、今後、6年の実務経験と重複期間の4年でもう1業種の営業所技術者(専任技術者)になることができます。

▷10年の実務経験は、複数の事業所での経験数を合算できる。

▷前に勤めていた勤務先での実務経験は、証明をしてもらう必要がある。

▷複数業種の実務経験は、原則として期間を重複できない。ただし、平成28年5月31日までに請け負った解体工事は、とび・土工工事・解体工事業双方の経験期間として二重計上することができる。

▷一定の業種の実務経験を取得したい業種の実務経験に計上することができる

実務経験が営業所技術者(専任技術者)の要件を満たすかどうか疑問をお持ちの方は、ぜひ一度トラスト行政書士事務所へご相談ください。

とび・土工工事(新規許可)

許可年月日:令和7年5月9日

新潟県新発田市

税理士事務所様からご紹介頂きました。

新規で建設業許可を取得されたいという法人の代表からのご相談です。

個人事業から法人化し、建設業許可を取得するために、必要な書類などを調べていたところ、「営業所」と「営業所の使用権原を証する書面」と記載されていたのをみて、疑問が生じたことがご相談に至った経緯でした。

従業員は雇っておらず、自宅の一室を事務所とし使用している。これが「営業所」にあたると思うが、「営業所の使用権原」とはどんな書類が必要になるのか。自宅は妻との共有名義であるが、妻とは別居しており近いうちに離婚することが決まっている。このような状況で妻から協力を得ることはできない。

自宅の一部を「営業所」として使用する場合、建物の所有者から建物を営業所として使用することを許可する「使用承諾書」という書面に署名押印してもらう必要があります。今回のご相談で気がかりだったのは、共有者の内の一人(相談者様ご自身)からのサインでいいのか、というものでした。

- 自宅の一部を営業所として使用する場合の証明書類とは?

1 建物の所有者からの「使用承諾書」

2 建物の登記事項証明書

3 自宅のどこを事務所として使用しているかを示した平面図

4 写真

- 建物の全景 ②看板、看板の設置位置がわかるもの ③事務所内

④ 許可票(既に許可を取得済の場合)

- 「使用承諾書」は建物の共有者全員からの承諾が必要か

答えは必要です。

ただし、個人事業主で、事業主1人の名義である場合は「使用承諾書」は不要になります。

今回のケースでは、建物共有者であるご相談者様と奥様のお二人からの承諾が必要になります。しかし、奥様とは離婚する予定であることから承諾書に署名をもらうことはできない、ということで他の手続きによりご相談者様お一人からの「使用承諾書」で申請できるよう進めていきました。

財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に協力して築き上げた財産を、離婚時に分けることをいいます。

ご相談者様の場合、不動産は自分名義にすることが決まっているが、二人とも日々の忙しさから手続きをすすめることができないでいる。できれば、いつまでも先延ばしせずに早く終わらせてけじめをつけたいということでした。

そこで、自宅建物を含む不動産の奥様の名義をご相談者様へ変更し、変更後の建物の登記事項証明書とご相談者様お一人から法人に対して自宅建物を使用することを許可する「使用承諾書」に署名を頂くことになりました。

住宅ローンが残っており、債務者が奥様と二人だったところを相談者様お一人に変更する手続きも行う為、次の登記を申請しました。

- 財産分与による不動産の所有権移転の登記

- 抵当権抹消登記

- 抵当権設定登記

この手続きにより、自宅は相談者様お一人の名義に変更し、無事に建設業許可を取得することができました。

弊所は司法書士事務所を併設しておりますので、建設業許可と財産分与による所有権移転登記の手続きを並行して進めさせていただきました。手続きする上で、細かい期限を決めたことで、ご相談者様も忙しい時間を割いてご協力くださいました。当初予定していた許可取得時期とほぼ変わらず許可を取得することができご相談者様に大変喜んで頂くことができました。

(事例)

◎A会社社長

2025年2月に会社設立をしました。

経管者も営業所技術者等(*)も社長の私の予定です。

◎トラスト

経管者としても営業所技術者等の要件も満たしていますね。

では、常勤性の確認資料として「健康保険証」等が必要になります。

◎A会社社長

健康保険や雇用保険、社会保険も加入していますが、「健康保険証」はありませんせん。どうしたらいいですか?

2024年12月より、健康保険証の新規発行が終了し、マイナンバーカードと保険証の一本化を進め、マイナ保険証の新しい仕組みが導入されています。

その主な理由として下記3点が挙げられています。

診療情報や薬の履歴を医療機関が確認しやすくなり、より適切な治療につながる

マイナンバーカードに保険証機能を持たせることで、住所の変更や転職による保険の切り替えがスムーズになる

顔認証が使えるマイナンバーカードによって他人によ成りすましを防ぎやすくなる

このは取り組みは建設業許可申請にも大きく関わってきます。

建設業許可の「経営業務管理責任者」、「営業所技術者等」は常勤性(*)が求められます。

常勤性の確認資料として、従来は会社名の入った「健康保険証」で認められていました。

保険証であれば、比較的簡単に証明ができましたが、保険証がそもそも発行されることがなくなとなると、どういった書類で証明することになるのでしょうか?

(*)常勤性:本社、本店等において、休日その他勤務を要しない日を除き、毎日所定の時間中、職務に従事していること。

マイナンバーカードでは確認資料には認められない!?

保険証の発行がなされないのであれば、マイナンバーカード(マイナ保険証)が確認資料としてなるのでは?と思われますが、マイナ保険証は確認資料として認められません。

マイナンバーカードには名前や生年月日は載っているものの、勤務先までは記載がないのです。よって、マイナンバーカードの写しを提出したとしても、どこに勤務しているか、いつから勤務しているかも確認できないので、確認資料として認められません。

では、どうしらいいのでしょうか?

結論からお話しすると、2択になります。

- 現在保険証がまだ使用できるのであれば、それで申請することが可能

現在、お手元に有効の保険証があるのであれば、申請していただくことは可能です。

マイナカードへの変更前であれば、比較的簡単に申請が可能となります。

ただし、現在お持ちの保険証も2026年12月以降から原則として使用できなくなります。

《補足》

「資格確認書」というものがありますが、これはマイナンバーカードを持たない人向けの代替え手段とされいます。各自治体の窓口で申請するもので、有効期限があるため都度更新が必要になります。

②別の確認資料を準備する

では、「健康保険証」を持たない人はどうしたらいいのでしょうか。

実は、「健康保険証」以外にも確認資料はいくつかあります。ここからは新潟県の手引きに沿ってご紹介していきます。

《 経営業務管理責任者・営業所技術者等 常勤性確認資料の一例 》

・当該営業所における直近3ヶ月分の出勤簿

・辞令書等、当該営業所に勤務していることがわかるもの

・健康保険・厚生年金保険資格取得確認及び標準報酬決定通知書

・健康保険・厚生年金保険被保険者標準決定通知書

・雇用保険資格取得等確認通知書(被保険者通知用)又は雇用保険被保険者証

(対象者氏名が記載されていること)

とされています。

それぞれ簡単に見ていきましょう。

当該営業所における直近3ヶ月分の出勤簿

直近3ヶ月の出勤簿は専任技術者が従業員の方であれば、比較的証明する書類があることはありますが、役員の方で出勤簿をわざわざつけていない。ということも考えられます。

辞令書等、当該営業所に勤務していることがわかるもの

辞令書や覚書といったものがあればそれでも認められます。ですが、大きい法人であれば部署の移動等で作成されることも考えられますが、こちらもわざわざ書面として残しておく会社は多くはありません。

なので、弊所ではお客様には3番目以降の健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書等をご準備していただくことが多くあります。

会社で必ず保管していただく書類でもあるので、比較的準備していただきやすいものかと思います。

健康保険・厚生年金保険資格取得確認及び標準報酬決定通知書

標準報酬決定通知書は、被保険者の標準報酬月額を記載した書面のことです。

常勤性を証明する方の名前が入っている事が求められます。

健康保険・厚生年金保険被保険者標準決定通知書

社会保険事務所または健康保険組合返却される書類です。 『被保険者標準報酬決定通知書』には、従業員ごとの新しい標準報酬月額が記載されています。

雇用保険資格取得等確認通知書(被保険者通知用)又は雇用保険被保険者証

健康保険被保険者証は、健康保険に加入していることを証明するものであり、雇用保険被保険者証は雇用保険に加入していることを証明するものです。

加入された際にご本人様と会社様の方でそれぞれ保管する流れになっている事が多です。

まとめ

これまで常勤性の確認書類として「健康保険証」1枚で済んでいたのが、今後は複数の書類の提出が求められてくる事が考えられ、事務的負担がかかります。

今回、常勤性の証明書類について正しく理解しないまま申請すると、スムーズに行かず、時間がかかってしまうことも考えられます。

時代の流れによって申請時の添付書類も変化していくように、変更した部分はしっかりと理解した上で申請していきたいです。

(新規許可)

建築工事業、大工工事業、屋根工事業、

タイル・れんが・ブロック工事業、

鋼構造物工事業、内装仕上工事業

許可年月日:令和7年3月28日

新潟市西区

税理士事務所様からご紹介頂きました。

相談事例

- 解体工業業の許可がなくても解体工事ができるって聞いたけど・・・。

- 元請けが解体工事業の許可をもっているから許可がなくても下請けに入れると聞いたけど・・・。

- 下請けに出す業者が解体工事業の許可を持っているから、うちは持ってないけど、お客さんから解体工事も含めて請け負っていいよね・・・。

- 建設業許可を持っていなくても500万円未満の工事であれば解体工事を請け負うことができるよね。

等々のご相談を受けることがあります。似たような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

解体工事を間違った解釈で請け負ってしまい、罰則を受けることがないようわかりやすくご説明いたします。

解体工事を請け負うには「許可」または「登録」が必要

「許可」・・・請負金額が500万円以上(税込み)の解体工事

「登録」・・・請負金額が500万円未満(税込み)の解体工事

元請けであっても下請けであっても「許可」または「登録」が必要

元請け・二次下請け・三次下請けを問わず、解体工事を請負い、施工する

業者であれば「許可」か「登録」が必要です。

「解体工事業」の許可がなくても「土木工事業」または「建築工事業」があれば「登録」は不要

500万円未満(税込み)の解体工事を請け負う為に必要な「登録」ですが、建設業許可の「土木工事業」、「建築工事業」を持っていれば「登録」していなくても解体工事を請負い・施工することができます。

「登録」はどこに申請するのか

「解体工事業の登録」は、解体工事を行う現場の都道府県ごとに申請しなければなりません。

解体工事の現場が都道府県にまたがる場合は、注意が必要です。

解体工事業の登録手続きについては、解体工事業登録で詳しくご説明しております。

「許可」や「登録」を持たずに解体工事を請け負った場合の罰則について

◎建設業許可を持たずに500万円以上の解体工事を行った場合

➡3年以下の懲役または300万円以下の罰金

罰金以上の刑を受けた場合、建設業許可の欠格要件に該当し、5年間は許可を取得できません。

◎解体工事登録を持たずに500万円未満の解体工事を行った場合

➡1年以下の懲役または50万円以下の罰金

罰金以上の刑を受けた場合、登録拒否事由に該当するため、2年間は解体工事業登録ができません。

解体工事を行うには「許可」または「登録」が必要であることを説明しましたが、

「土木工事業」や「建築工事業」の許可で請け負うことができる解体工事や

その他の専門工事に該当する解体工事について例をあげてご説明します。

例1 橋のような大規模な土木工作物を解体する工事➡「土木工事業」

例2 ビルの建て替え工事

➡元請け業者は「建築工事業」

➡解体工事のみを請負う下請け業者は、工事代金税込み500万円以上の場合は、建設業の「解体工事業許可」、工事代金が500万円未満の場合は、「解体登録」

例3 家屋等の解体工事(家屋等の工作物を解体する工事)

➡元請け・下請けとも、工事代金税込み500万円以上の場合は、建設業の「解体工事業許可」、工事代金が税込み500万円未満の場合は、「解体登録」または建設業許可の「土木工事業」もしくは「建築工事業」

例4 信号機の解体工事・電気工事による電柱の解体➡「電気工事業」

例5 足場のみの撤去工事➡「とび・土工・コンクリート工事業」

まとめ

解体工事を請け負うには、元請け・下請けを問わず「許可」または「登録」が必要です。

これから解体工事業はじめたいけど、はたして保有している「許可」で解体工事を請負うことができるのか、疑問をお持ちの方は、ぜひ一度トラスト行政書士事務所へご相談ください。

建設業の許可に関するお問い合わせ

「建設業のホームページを見た」とお伝えください。

受付時間:平日8:45-17:45(土日祝休み)