相談内容

建設業許可新規取得のご相談です。

個人事業をはじめて2年後に法人成りしてから1年がたち、そろそろ建設業許可を取得したいと、ご自身でも要件を調べて来られた相談者のY様。

経営業務管理責任者(常勤役員等)になるK様と共に来所されました。

ますは、K様の役員就任手続きをし、並行して建設業許可申請の準備を始める予定で話を進めていたところ、「Kさんは、社会保険には加入しないけど問題ないでしょうか」という質問を受けました。

社会保険に加入しない理由は、まとめると次のような内容でした。

1.経営業務管理責任者(常勤役員等)は、経営経験のある人を連れてくればいいと聞いた。勤務してもらわなくてもいいと思った。

2.役員でなければならないので非常勤役員として就任してもらう。

3.役員報酬は支給しない。報酬を支給しないので社会保険にも加入しない。

4.日ごろから付き合いのあるK様は、建設会社で長く役員経験があり、お

願いしたところ、快く引き受けてもらえた。

これは「名義貸し」であり虚偽申請にあたります。

建設業許可における名義貸しとは

実際には勤務していない、若しくは非常勤という立場で、役員、個人事業主としての経験年数や、資格、技術者としての実務経験といった人的要件を満たした方の名前だけを借りて建設業許可を申請することです。

これは建設業法違反であり罰則があります。

名義貸しをした場合の罰則

虚偽の申請は、建設業法違反により、6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処されることになります。 また、虚偽の記載を理由に建設業許可を取り消された場合には、以後5年間建設業許可を受けることができなくなります。営業停止処分や許可取り消しなどにより、社会的信用を失うことにもなります。

今回のご相談者様のように名義貸しにあたる行為を行ってしまう理由として、①元請けから急いで建設業許可を取るように言われているが、人的要件を満たす者がいない。②経営業務管理責任者(常勤役員等)や専任技術者の役割を理解していない。といったことがあげられます。

要件を満たした者の名前でとりあえず建設業許可を取得し、自分が要件を満たした後に交代すればいいのではないか、といったご相談をいただくこともあります。

建設業許可取得にはなぜ経営業務管理責任者(常勤役員等)や専任技術者が必要なのか、経営業務管理責任者(常勤役員等)や専任技術者の役割についてご説明します。

経営業務管理責任者(常勤役員等)の役割とは

経営業務の管理責任者は、建設業の経営業務を総合的に管理し、安定した経営ができるように経営体制を整え、営業取引上の対外的な責任を負う役割を担っています

発注者が安心して工事請負契約を締結できるように、法令を順守し、豊富な実務経験を持ち、経営業務の管理を適正に行う能力を有していることが必要です。

当然、営業所に常勤していなければなりません。

専任技術者の役割とは

専任技術者の役割は、建設工事の請負契約について、契約締結や契約内容の履行を技術面からサポート・管理することです。

具体的には、注文者への技術的な説明、建設工事の見積、入札、請負契約の

締結等が適正に行われるよう技術的なサポートをし、現場技術者に対して

は、建設工事の施工が適正に行われるよう指導します。

営業所に常駐する必要があるため、原則として工事現場に出ることはありません。ただし、技術者の専任性が求められない工事や例外的な場合に兼務することができる場合があります。

今回のご相談者様である、Y様とK様につきましては、経営業務管理責任者(常勤役員等)の職務について理解されておらず、ご説明したところ、お二人とも白紙に戻してY様が経験を積んだ上で改めて許可を申請されるという結論にいたりました。

まとめ

名義貸しで建設業許可を取得した場合、虚偽申請を理由に、営業停止処分や許可取り消しを受け、社会的信用を失うことにもなります。どんな理由があっても虚偽の申請はやってはいけません。まずは、なぜ経営業務管理責任者(常勤役員等)や専任技術者を常駐させなければいけないのか、その者が担う職務は何であるのかをしっかり理解した上で適任者を選定していただく必要があります。

トラスト行政書士事務所では、これまでに数多くのご相談・ご依頼に対応してきた実績にもとづき、お客さまの許可取得をしっかりサポートいたします。

今ご検討中の物件が営業所として使用できるのか、建設業許可申請に関するお困りごとは、ぜひ一度トラスト行政書士事務所へご相談ください。

◆お客様ご相談 (事例)

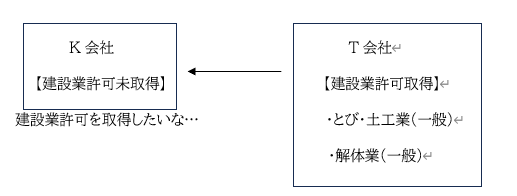

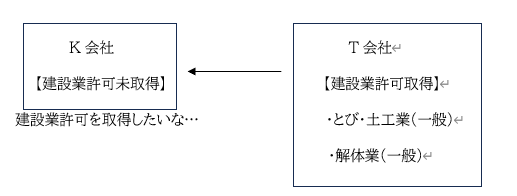

K会社を営んでいて、建設業許可はこれから取得を考えています。

取得したい許可は、土木、とび・土工、建築一式、解体です。

今現状では、資格と実務経験を合わせて、土木、とび・土工、舗装までは取得可能ですが、

解体業を取得できません。

しかし、T会社のM&Aの話がでていて、そこでは解体業の許可を持っています。

そのまま解体業の許可を取得することはできますか?

◇回答

結論からお伝えすると、そのまま引き継ぐことは可能です。

いままで許可を持っていない会社が本当に継承できるのでしょうか?

K会社とT会社の現状を整理しながらご紹介します。

会社の合併には 吸収合併と、新設合併があります。

吸収合併と新設合併、どちらも承継することが可能です。

今回の事例は吸収合併に値します。

吸収合併の場合は従業員の雇用は原則として存続会社に引き継がれますので、T会社が登録している経管者、専技の方が変わらない(いなくならない)限り、承継することは可能となるのです。

承継認可の種類

ここで簡単に承継認可の種類をご説明いたします。

- 事業譲渡 (※法人成りや代替わりの申請はこちらに該当)

承継者:譲受人 被承継者:譲渡人

建設業者が許可に係る建設業の全部の譲渡を行う場合、 譲渡人及び譲受人が、あらかじめ当該譲渡及び譲受けについて、認可を受けたときは、譲受人は、当該譲渡及び譲受けの日に、譲渡人の建設業法上の建設業者としての地位を承継することができます。

建設業者である法人が合併により消滅することとなる場合、合併消滅法人及び合併存続法人又は新設法人が、あらかじめ当該合併について、認可を受けたときは、合併存続法人又は新設法人は、当該合併の日に、合併消滅法人の建設業法上の建設業者としての地位を承継することができます。

建設業者である法人が分割により建設業の全部を承継させる場合、分割被承継法人及び分割承継法人が、あらかじめ 当該分割について、認可を受けたときは、分割承継法人は、当該分割の日に、分割被承継法人の建設業法上の建設業者としての地位を承継することができます。

建設業者が死亡した場合において、当該建設業者の相続人が、建設業者の営んでいた建設業の全部を相続して引き続き営もうとする場合、その相続人が事後の認可を受けたときは、相続の発生日から、被相続人の建設業者としての地位を承継することができます。

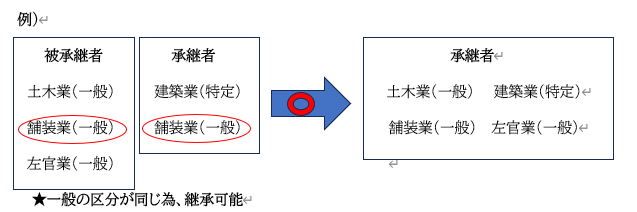

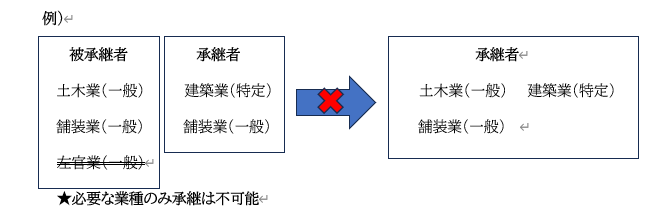

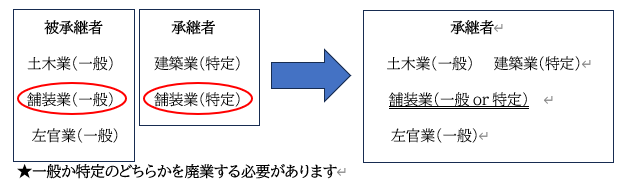

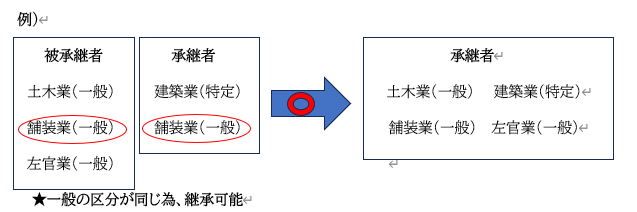

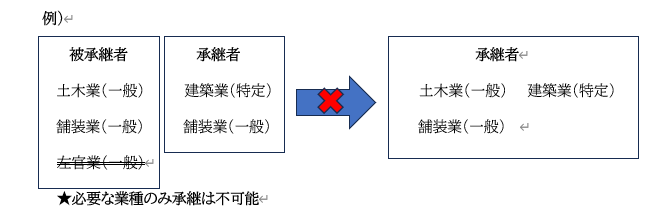

承継する業種について

建設業許可を承継する場合は被承継者が営んでいた建設業許可の全てを承継する必要があります。

今後工事する一部業種だけ承継したい。という事はできません。

もし、承継しない業種がある場合は、申請前に承継しない業種を廃業する必要があります。

❓では、今回のような、K会社の様に建設業許可を持っておらず、T会社の建設業許可を承継しても、欲しい許可が足りない場合はどうなるのでしょうか?

※承継と同時に業種を増やすことはできないので注意が必要です。

業種を増やしたい場合は、承継した後業種追加をする必要があります。

その分業種追加となると期間が必要となります。

ですので、K会社はT会社の建設業許可を承継すると、「とび・土工」と「解体」の許可を取得できますが、その他に欲しい「土木」、「舗装」に関しては業種追加として申請する必要があります。

承継許可を受けるための注意点

◎申請受付日

承継等の効力発生日の30日以上前までに書類に不備なく申請が受理されること。

と、新潟県の建設業許可の手引きには記載されています。

基本的に効力発生後に遡って申請を行うことはできず、事業譲渡日までに事前に認可を申請しなければいけないという事です。

反対に、相続の場合は、死亡後30日内に申請が不備なく受理される必要があります。

(※被承継者の建設業許可が有効期限内であることが前提です。)

ですので、事業譲渡日から逆算し、早い段階から計画、申請する必要があります。

◎承継を受けた許可の開始日

許可の有効期間は通常と同じように5年間になります。しかし、いつが許可開始日になるのでしょうか?

それは、承継等の日が許可開始日となり、その翌日を起算日として承継する許可と元々有する許可の両方が更新されます。

相続の場合は、被相続人の志望日が許可の開始日となります。

例えば、令和7年3月5日に死亡の場合

R7年3月5日が許可開始日、有効期限は5年後の令和12年3月5日までとなります。

◎申請による手数料

承継認可による県への手数料はかかりません。 新規申請の場合は9万円かかりますが、承継認可は0円でかつ、空白期間なく承継できます。

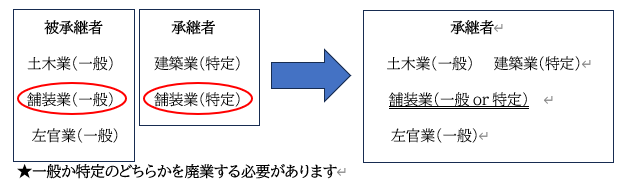

一般許可と特定許可の場合

今回の事例については関係ありませんが、もし被承継者が一般建設業の許可を受けている業種があり、承継者が特定建設業の許可を受けている業種があった場合は、1つの業者が同一の業種について一般と特定の両方の許可を持つことができません。

まとめ

承継認可の申請をする上で注意したい点等をご紹介しましたが、そもそも被承継者は許可を受けてから1年に1度の決算変更届や、その他変更届(役員、住所、商号 等・・・)を全て提出した状態であることが前提とされています。

よって、申請前に行政庁への届出の漏れはないかの確認をし、事業承継全体のスケジュールを把握した上、効力発生日から逆算し余裕を持って計画を立てる必要があります。これがうまくいかず、承継申請ができず、また1から新規申請をする・・・ということになっては、本来かからないはずのお金がかかりますし、建設業許可がない空白期間(廃業しから新規申請が降りるまでの間)ができ、その期間は500万以上の工事を請け負うことができない…なんて事にもなります。

そうならない為にも早めのご相談をしていただく事をおすすめします。

相談内容

相談者であるAさんは、夫婦で会社を経営しており、それぞれ全く違う業種の仕事をしています。

Aさんは、建設業の許可を持たずに下請けとして、事務作業は自宅で行っていました。人は雇っておらず、この度元請けからの指示で建設業許可を取得しなければならなくなり、許可を取得するにあたり建設業を営む「営業所」について次の2点についてのご相談でした。

① 現在本店として借りている事務所は、奥様が別の事業で使用しているため、この事務所の一部を建設業の営業所として使用するのは難しく、しばらく人を雇う予定もないのでお金をかけずに今のまま自宅を「営業所」にできないか。また、本店所在地は今のまま変更しなくても大丈夫か

② 自宅はAさんと奥様の共有名義であり「営業所」として使用する場合、無償で使用したい。

回 答

結論から申し上げますと、Aさんの場合、自宅を建設業許可の「営業所」とすることは可能です。

営業所は本店である必要はありませんので、本店所在地を変更する必要はありません。

自宅を営業所として使用する場合の注意点

自宅が賃貸住宅や、自己所有のマンションの場合は、住居以外では使用できない場合がありますので、貸主や管理組合に確認して頂く必要があります。

営業所とは

▷建設業許可を取得する上での営業所とは

営業所とは、常に建設工事の請負契約を締結する事務所のことです。

請負契約を締結する事務所でなくても、他の営業所に対し契約に関する指導監督を行う等、営業に実質的に関与する場合も該当します。

▷許可を受けたあとの注意点

建設業許可を申請する際は、営業所ごとに請け負う建設工事の業種を指定して申請をします。

許可を受けた業種については、軽微な建設工事のみを請け負う場合であっても、申請をしている営業所以外では受注できません。

営業所の要件

- 請負契約の見積もり、入札、請負契約等の実態的な業務を行える営業所

- 電話、机、PC等、上記事務作業を行うための備品が備わっている

- 他社または住居等と明確に区分されている

- 経営業務管理責任者(常勤役員等)または支店長が常勤している

- 専任技術者が常勤している

- 営業所としての使用権原を有している

- 看板、郵便受けに商号・営業所名が表示され外部から建設業の営業所だとわかる

自宅を営業所とする場合の必要書類

①賃貸契約書

賃貸契約書が無い場合(家賃が発生しない場合)

使用承諾書、建物の登記事項証明書または資産評価額証明書

②写真

・営業所の看板を含め、建物の全景を撮影したもの

・営業所内を撮影したもの

・営業所名が表示された入口等を撮影したもの

・フロア案内を撮影したもの(ビル内に営業所を設けている場合に限る)

③建物図面(自宅のどこを営業所とするのかわかるように示すこと)

自宅が共有名義の場合の使用承諾書

共有者全員からの署名押印が必要になります。

ただし、個人事業主が自宅の一部を営業所として使用する場合は、次のようになります。

➡建物の登記事項証明書のみ

➡建物の登記事項証明書と事業主以外の共有者が署名押印した使用承諾書

つまり、個人事業主が自分だけの名義の自宅を営業所として使用するばあいは、使用承諾書は不要になります。

まとめ

今回のお客様のケースでは、自宅を営業所として使用することは可能であり、

無償で使用する場合も、自宅の所有者であるAさんと奥様が署名押印した使用承諾書と建物の登記事項証明書が営業所の使用権原を証明する書類となります。

トラスト行政書士事務所では、これまでに数多くのご相談・ご依頼に対応してきた実績にもとづき、お客さまの許可取得をしっかりサポートいたします。

今ご検討中の物件が営業所として使用できるのか、建設業許可申請に関するお困りごとは、ぜひ一度トラスト行政書士事務所へご相談ください。

【事例】

資本金500万円

事務所の要件問題なし

経営業務管理責任者 → 社長 (会社設立5年3ヶ月)

専任技術者 → 従業員 (実務経験)

実務経験は10年のうちの5年は自社で、残りは以前在籍していた会社で取得する予定で前の前の会社から証明印はもらえる。普段行っている工事は常用工事も多い

その他保険関係も加入済み

新規で建設業許可を取得したい

というお問合せがありました。

この場合、「ヒト」、「モノ」、「カネ」の要件をそれぞれ満たしているように感じます。

しかし、注意する点があります。それは専任技術者の“実務経験”についてです。

◎専任技術者の実務経験

実務経験年数に関しては、その方の出身学校や所有資格によっても10年、5年、3年、1年と異なります。

では、今回の事例に出てきた様に “常用工事” は実務経験に値するのでしょうか?

常用工事とは…?

建設業における請負契約ではなく、一定の仕事を決められた時間で完成することとし,人工単価による労働実績払いで代金を受け取る契約をした工事のこととされています。

いわゆる、「人工だし」や「応援」といわれるものになります。

簡単にまとめると

◇ 請負工事 … 完成を約束し、完成に対して報酬が支払われるもの

◇ 常用工事 … 決められた時間と場所で作業をし、労働実績で報酬が支払われるもの

常用工事(人工だし)は工事というより派遣労働に近いものになります。

建設業で安全性の確保と雇用の安定のために派遣労働は禁止されています。

(より詳しい説明を 「“人工だし”は認められるのか?」 説明しております。)

◎常用工事は専任技術者の実務経験として認められるのか

結論から申し上げると常用工事は実務経験に認められません。

なぜならば、常用工事は建設業法における建設業には該当しないからです。

建設業における工事とは『請負契約』による工事を指します。

実務経験で取得する場合は、請負契約で行った工事での経験が実務経験となります。

(しかし申請する許可行政庁によって見解が異なることがあり、認められるところもあるそうです。必ず許可行政庁にご確認ください。)

※新潟県は基本的には認められません。

しかし、証拠書類としてお手元にある書類を一度お見せいただき、ご相談ください。

では、事案のような場合や、常用工事を中心で行っている会社は建設業許可を取得できないのでしょうか…?

建設業で人工出しや常用工事をする会社は少なくありません。

弊所にご相談に来られる事業者様にもいらっしゃいます。

常用工事が多い会社も建設業許可が必要になる事もあります。

しかし、常用工事メインでやられている場合、許可の要件を満たす事は難しいです。

ですので、弊所でご相談にこられた場合は他の方法で取得できないかご提案させていただきます。

解決策1、 常用工事ではなく、請負工事の実績はないか確認をする

解決策2、 過去の経歴をさかのぼり、証明できる会社はないか確認する

解決策3、 資格を取得する、若しくは取得している人を雇う

解決策4、 請負工事の実績を積む (時間はかかりますが確実です)

補足ではありますが、常用工事をメインでされていて、建設業許可を取得された場合、

常用工事は建設工事に値しないので、請負工事に変換していく必要があります。

常用工事のみの場合、1年に1回の決算変更届の工事経歴書に記載することができず、工事実績がないことになります。また、決算書の売上についても、常用工事は兼業工事売上に値します。

「工事実績なし」というやり方で毎年決算変更届を提出しても問題はありませんが、

「工事実績がない」という事は、今後実務経験としてカウントすることも不可能になりますし、建設工事を行っていないということになります。

◎確認書類について

他の記事でも実務経験に関する記事を書いておりますが、実務経験での証明は非常に難しいです。

本当にその工事を行っていたのか裏付けとなる書類が必要になります。

その裏付書類は、実務経験証明書の他に、建設工事の契約書や注文書で行います。(直近5年、1年につき1件)

もちろん、契約書や注文書に常用契約や人工出しなどの文言が入っているものは、証明書類とはなりません。

だからと言って、証明書類の偽造は絶対にいけません。

なんとしても取得したいから…といって虚偽の書類を作成することは、虚偽の申請になります。

虚偽申請をした場合、建設業法第50条違反となり、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。その他にも欠格要件に該当する為、5年間建設業許可を取得することもできません。

もちろん、弊所も偽造書類の作成や虚偽申請はお断りしております。

それだけ、建設業許可を取得するのは簡単ではないということです。

◎まとめ

今回は常用工事(人工だし)の実務経験についてお話しました。

何度も言うようですが、常用工事での実務経験はカウントされません。

また、常用工事(人工だし)は法令違反です。他の会社もやっているからうちも大丈夫。という考えで行っていると、罰金、罰則、更には建設業許可の取消も考えられます。

知らなかったでは済まされない状況になる前に、改めて今の会社のご状況を確認していきましょう。

私の事務所では建設業許可の決算変更届や更新手続きの手続きを行っておりますが、新規建設業許可の取得をお手伝いし、その後の手続きも継続してというケースが多いです。

最近増えてきている依頼理由が「今まで手続きをしていた事務員さんが退職した」ということ。

昔からの建設業許可業者さんで規模が大きめの会社の場合、自社で手続きを行っている割合が高いです。

しかし最近は人手不足、採用難という状況の中、「退職者の後任が採用できない」「後任の社員さんに建設業許可の手続きは難しすぎる」等の理由で行政書士に外注するというケースが増えてきているのでしょう。

過去には事務員さんが会社から手続きを行うよう指示されたのですが、難しく、事務員さんの自費で手続きをしてくれないかと当事務所にの依頼があったこともあります。

自社で手続きを行うメリット・デメリット

メリット

・費用がかからない

デメリット

・事務員さんの負担が大きい

・事務員さんが退職した場合、後任の事務員さんの負担も大きく手続きが大変になる

・この手続きが原因で退職に繋がることもある

行政書士に外注するメリット・デメリット

メリット

・事務員さんの雇用状況に関わらず安定的に手続きを行うことができる

・事務所によっては建設業許可手続き以外の部分(経営的な部分や契約書のチェック等)にもサポートを受けられる

・公共工事の入札参加をしている場合、経審の点数アップの提案を受けることができる

デメリット

・費用がかかる

建設業許可の手続きは、専門の行政書士でも難しい手続きと感じる場合が多いです。人手不足、採用難の時代に事務員さんの負担軽減のためにも是非建設業許可手続きの行政書士への外注をご検討ください。

【事例】

建設業許可を既に取得しているA株式会社は、代表取締役のTさんが「経営業務管理責任者」、「専任技術者」を兼務しています。

新事業として「宅建業の許可」を取得したいけど、何か手続きは必要ですか?

というお問合せがありました。

こういった場合、何に気を付けなければならないでしょうか?…

まず今回の事例に着目する点は

- 常勤性が求められる建設業の経管者、専技は誰なのか、また、後任はいるのか

→現在、代表取締役のTさんが従事。

- 常勤性が求められる宅建業の専任の宅地建物取引士が誰になるのか

→代表取締役のTさんが兼務の予定

とのことでした。

そもそも、常勤性とは・・・

休日その他勤務を要しない日を除いて、一定の計画のもとに毎日所定の時間、その職務に従事している者のことをいいます。経営業務の管理責任者においては、建設業者の主たる営業所、専任技術者においては、建設業許可上の営業所ごとに常勤でなければなりません。

つまり、定期的に勤務する雇用形態で、パートタイムや日雇労働者などは常勤性は認められません。

上記に記載していますが、宅建業の許可を取得する際、常勤性が求められる役職があります。

宅建業も建設業同様に人や物の要件がありますので、その要件に揃うように、人や物の準備が必要となります。

常勤性が認められない場合

・現住所が勤務する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識上毎日通勤が不可能である場合

・他の業者の経営業務の管理責任者や専任技術者、他の営業所の専任技術者になっている者

・建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引主任者など、他の法令により特定の営業所、事務所等で専任性が要求されている者

・他に個人事業を営んでいる者

・他の業者の常勤の取締役になっている者

以上のことから、建設業の常勤性が問われる役職(経営業務管理責任者、専任技術者)は、他の役職と兼務することは非常に難しいという事がわかります。

よって、Tさんは建設業か宅建業かのどちらかに常勤するしか選択肢はありません。

では、今回のA株式会社はどうすれば宅建業を行うことができるでしょうか?

- 後任の経営業務管理責任者、専任技術者を立てる

- 新たに宅建業の専任の宅地建物取引士(使用人)を採用する

1、後任の経営業務管理責任者、専任技術者を立てる

経営業務管理責任者の要件としてあげられるのは

・5年以上、常勤役員で建設業の経営業務を管理した経験があること

・5年以上、委任を受け、役員等に準ずる地位として経営業務を管理した経験

・6年以上、役員に準ずる地位として経営業務管理責任者を補佐した経験

専任技術者の要件としては、

・取得業種の国家資格を有していること

・取得業種の実務経験が10年以上あること

(複数業種全て実務経験の場合は、1業種につき10年分)

※卒業学科によって年数等変わります

要件を簡単に説明しましたが、それぞれどれかに当てはまる人を後任として立てる必要があります。

もちろん、常勤することが前提となります。

また、現在はTさんが全てお一人で担っていますが、複数人でも要件をクリアする人がいれば、後任として任せることが可能です。

2、新たに宅建業の専任の宅地建物取引士(使用人)を採用する

こちらはT様が建設業の経営業務管理責任者と専任技術者を誰にも変わらずに、宅建業には全て別の人に任せるやり方となります。

要は、建設業の後任がいない場合、それでも宅建業を行うのであれば別の宅建士の資格を持った人に任せることになります。

業務管理責任者と専任技術者の変更について

では後任がいた場合、変更届出を提出する必要があるわけですが、変更届には要件を満たしていることの書類を提出する必要があります。

経営業務管理責任者の変更届の場合

・5年以上、建設業の経営業務を管理した経験があること

→登記簿藤本(5年以上前から就任していることがわかるもの)

・5年以上、委任を受け、役員等に準ずる地位として経営業務を管理した経験

・6年以上、役員に準ずる地位として経営業務管理責任者を補佐した経験

→資金調達、契約締結、技術者等配置等の業務全般に従事したことのわかる証明書

役員に次ぐ職務上の地位におり、建設に関係のある部署の長であることのわかるもの

実務経験証明書(場合によっては以前勤めいた会社からの署名が必要になります)

(新潟県では組織図を提出します)

専任技術者の変更届の場合

・取得業種の国家資格を有していること

→資格証明書

・取得業種の実務経験が10年以上あること

(複数業種全て実務経験の場合は、1業種につき10年分)

→実務経験証明書(場合によっては以前勤めていた会社からの署名が必要になります)

が必要になります。

書面上で証明するものが多く、重要となりますので変更する際は十分に慎重に行う必要があります。

まとめ

今回はあくまで事例を元に兼業をする際の注意点としてまとめました。わかる事として、建設業許可の他に許認可を取得する際は、常勤性が求められる役職があるため、誰が常勤性のある役職に就くのか注意が必要です。

また、今回は兼業ということでしたが、「経営業務管理責任者」や「専任技術者」をやむをえず変更しなければならなくなった時、後任がいないとせっかく取得した建設業許可を失うことになってしまうリスクも考えられます。

せっかく取得した許可を失わない為にも後任として就かせることのできる人を確保したり、育成していく事はとても重要です。

弊所は建設業許可だけではなく、「宅建業」、「産廃業」、「運送業」等々の許認可申請も多数行なっております。是非ご相談ください。

相談内容

法人である建設業者様より代表者が亡くなったので、必要な手続きをしてほしいと連絡がありました。

亡くなられた代表取締役は経営業務管理責任者(常勤役員等)でした。

新しい経営業務管理責任者(常勤役員等)には、取締役に就任して15年の常勤役員Aさん。Aさんは代表取締役として就任することが決まっていました。その他に新しく役員2名が就任する予定で、その内1名は非常勤の役員で県外在住の方です。

この建設業者様は、建設業許可の他に産業廃棄物収集運搬業の許可を保有しています。

変更届の提出

経営業務管理責任者(常勤役員等)を交代する変更届を提出します。その後、役員変更登記が完了したら、役員退任(亡くなられた代表取締役)と、代表取締役の変更、新役員2名の就任の変更届を提出します。代表取締役の死亡により、100 分の5 以上を有する新たな株主があれば変更届を提出します。

経営業務管理責任者(常勤役員等)の変更手続きのポイント

①変更届は2週間以内に提出

経営業務管理責任者(常勤役員等)が死亡した場合、その事実が発生した時から2週間以内に変更届を提出しなければなりません。

経営業務管理責任者(常勤役員等)の要件を満たす資料として会社の登記事項証明書を添付することがありますが、建設業者が法人の場合、建設業の変更届よりも先に役員の死亡による役員変更の登記を申請することが多いです。登記手続が終わるまで会社の登記事項証明書は発行されません。そうなると、建設業の変更届を提出することができません。

しかし、今回のように経営業務管理責任者の死亡前から要件を満たす代わりの人が既にいる場合、許可行政庁によっては、手続きが遅くなる理由を説明することで、変更届出の提出を待ってもらうことが可能です。

②一日でも経営業務管理責任者が不在となる期間が出た場合、建設業許可は失効していまいます。

例えば、経営業務管理責任者が5月31日に死亡(または退職)した場合、6月1日に新たな経営業務管理責任者になる役員を迎え入れても遅いのです。

③経営業務管理責任者(常勤役員等)になれる人は5年以上の経営経験が必要

要件を満たすものとして最も多いのが、建設会社での役員経験です。1社で5年以上でなくでも大丈夫です。また、個人事業主としての経験と役員経験を足しての経験で要件を満たすこともできます。

廃業届の提出

経営業務管理責任者(常勤役員等)が死亡し、新たな経営業務管理責任者がいない場合、建設業許可を維持することはできません。この場合は廃業届を提出することになります。

廃業届を出した場合、500万円以上の工事を請負うことはできなくなりますが、

500万円未満の工事であれば今まで通り営業を行うことはできます。新たな経営業務管理責任者(常勤役員等)が見つかった場合は、新規で建設業許可を申請できます。

廃業届を提出せずに営業を続けた場合

許可行政庁から建設業許可の取り消し処分を受けます。

取り消し処分を受けると、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金とそ

の後5年間建設業許可を申請することができません。

まとめ

経営業務管理責任者(常勤役員等)が急な退職や死亡で不在にならないために、経営業務管理責任者がご高齢の場合や役員が一人しかいない場合は、早めに対策することをお勧めします。

今回のお客様のケースでは、建設業の手続き以外にも産業廃棄物収集運搬業の手続きや役員変更登記申請等の様々な手続きをしなければなりません。

トラスト行政書士事務所では、司法書士法人を併設しておりますので、建設業・産業廃棄物収集運搬業の変更届と役員変更登記の手続きを並行してすすめることができます。

ぜひ一度トラスト行政書士事務所へご相談ください。

以前、経営事項審査についての記事を書かせていただきましたが、建設業者さんの間では「ケイシン(経審)」という呼び名で呼ばれることが多いです。

経審は公共工事を行う上で必ず必要になります。

事例①

会社を設立して建設業許可を取得したら、すぐに公共工事をやっていきたいから経審を受けたい。許可をとるのと一緒にできますか?

この様に新規の建設業許可のご相談の中で聞くことがあります。

結論からお伝えすると、新設会社で建設業許可を得てさえすれば、その業種の経審を受けることは可能です。

経審を受けるにあたり、どのような段階を踏んでいく必要があるのかご説明いたします。

①経営状況分析申請「分析審査」が必要

まず最初に、経審を受けるにあたって必ず受けなければならないのがこの分析審査(以下分析)です。

「分析」とは、公共工事を受注しようとする建設業者の経営を第3者の目で会計的な立場から評価する経営状況分析のことです。経営事項審査(経審)の「経営状況」の審査に該当し、国土交通大臣が登録した経営状況分析機関によって行われます。

この分析は決算書を基に行うものになります。ですので、会社設立間もなく、“決算期未到来”の場合は「分析」を受けたとしても、売上が「0」となりますので、「0点」という事になります。

②決算変更届を提出

弊所では決算変更届と③の経営規模等評価申請を一緒に県に提出することが多いですが、決算変更届を提出していなければ、経審を受けることはできません。決算変更届は決算月から4カ月以内、経営規模等評価申請は5カ月以内に提出する必要があります。余裕をもって提出することが1番望ましいですが、経審を受ける場合は、決算変更届もとても重要になります。

中でも工事経歴書は、経審を受ける場合と受けない場合とでは書き方が異なります。

評点に使う完成工事高は、2期分または3期分の平均によって計算することになります。(決算期が1期の場合は1期分のみになります)

完成工事高については経審の点数に大きく影響するものになりますので工事経歴書の記載はポイントになってきます。

③経営規模等評価申請を行う

これは会社の経営、従業員、社会性等の規模を申請するものになります。

例えば、会社の経営年数(間に休業等があればそれも報告します)や資本金の額、機械の保有や国家資格を持った従業員が多くいれば点数もあがります。

その他にも、会社として次世代育成対策や防災活動への貢献をしているか等も加点項目になっており、経営規模が大きく、技術力があると評価され、高い点数がつきます。

それらを証明する書類としてご提出いただきますので、準備のお時間がかかります。

④経営規模等評価を受ける

経営状況分析結果通知書が県より届きます。

中で一番大事なのがP点です。

このP点によって、入札に参加できる公共工事の規模が変わってきますので、このP点が前年をいかに上げるかがポイントになってくると思います。

⑤入札参加資格を得る

④の経営状況分析結果通知書が手に入ったら、いよいよ入札参加資格の申請を行います。国や都道府県、市町村、独立行政法人など、希望する公共団体などへ入札参加資格審査を申請し、問題なく入札参加できる会社だと審査により認められた場合、入札参加資格者名簿に登録されます。ここで初めて入札参加が可能となります。

まとめ

以上、経審を受けるにあたってご説明しましたが、決算期未到来の状態で経審を受けることは可能ですが、経審を受ける為の第一ステージの「経営状況分析」が必然的に「0点」になってしまいます。

これではいくら、労災保険も入って、技術者もたくさん、資本金も5000万、資格者も多くいます!という状況でもなかなか点数は上がりません。

入札参加を狙っている自治体の状況にもよりますが、点数が低ければせっかく経審を受けたのに受注になりません。

(自治体によっては1年(1期)を経過しない会社はそもそも入札の参加ができないとしているところもあります。)

経審を受けるにもコストがかかります。今の会社のご状況を見つつ、いつどのタイミングで行うのがいいのか一度考えるのも必要だと思います。

どのような場合に「特定」の許可が必要になるのでしょうか。

A.元請け工事を請け負う場合、下請けに出す工事金額の総額で決まります。

発注者から直接工事を請け負う場合、下請に出す工事金額の総額が4,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円以上)になる場合は、特定建設業許可が必要になります。下請として請け負う場合は、特定建設業の許可を取得する必要はありません。

例 発注者より工事代金1億円の工事を受注(建築一式工事以外の工事の場合)

➀下請A社へ3000万円、下請B社へ2000万円と下請けに出す工事代金の総額が5000万円の場合。

下請けに出す工事代金の総額が4500万円以上となるため、特定建設業許可が必要

②下請A社へ2000万円、下請B社へ2000万円と下請けに出す工事代金の総額が4000万円の場合。

下請けに出す工事代金の総額が4500万円未満のため、一般建設業許可でよい。

③下請に出さずに自社で全てを施工する場合。

一般建設業許可でよい。

消費税の考え方

消費税を含めて判断します。例えば、工事代金を4,100万円として下請業者に発注する場合、消費税を加算した4,950万円を総額として考えるため、特定建設業許可が必要になります。

材料費の考え方

特定建設業許可が必要かどうかを判断する場合は、元請が提供する材料費は考慮しません。

申請業種すべてを「特定」として申請しなくてもよい

塗装工事と内装仕上げ工事を取得したい場合、塗装工事を「特定」、内装仕上げ工事を「一般」の許可として申請することができます。

同一業種を「特定」と「一般」の両方の許可を取ることができない

本社営業所で、管工事の「特定」を申請し、A営業所では、管工事の「特定」の要件を満たす専任技術者がいないため、「一般」で申請をしたい。これはできません。同一の業種では、「ある営業所は特定」で「違う営業所は一般」という申請は出来ません。この会社で「特定」許可が必ず必要ということであれば、本社営業所で「特定」許可を取得し、A営業所では、管工事の許可は取得できないということになります。こうなった場合、管工事工の請負契約は本社営業所でのみ契約の締結が可能となります。

特定建設業許可の意義

特定建設業許可は、下請業者を保護するために設けられた制度です。そのため、取得要件は一般建設業許可よりも厳しくなっています。取得するには1級技術者や指導監督的実務経験を有する専任技術者を配置するだけでなく、財産要件でも資本金が2,000万円以上であること、流動比率が75%以上であること、欠損の額が資本金の額の20%を超えないこと 自己資本が4,000万円以上であること。などの要件を満たしていなければなりません。

特定建設業許可のメリット

特定建設業許可を取得すれば、大規模な工事を発注者から直接請け負う事が出来るようになり、今まで受注出来なかった大きい工事も請け負うことができます。また、一定の財産基盤があることの証明、社会的信用力があがり金融機関から融資を受けやすくなります。

まとめ

- 特定建設業許可が必要なのは元請業者のみとなります。

- 元請が提供する材料費は考慮しません。

- 取得要件は一般建設業許可よりも厳しくなっていますが、大規模な工事を発注者から直接請け負う事が出来るようになり、今まで受注出来なかった大きい工事も請け負うことができます。

「解体工事業」は平成になって追加された29番目の業種です。

解体工事業という業種が出来る前までは「とび・土工・工事業」の許可を持っていれば、現在の「解体工事業許可の中で請け負える工事」も請負可能でしたが、平成28年以降とび・土工・コンクリート工事業から解体工事業が分離する形で29番目の業種として新設されました。

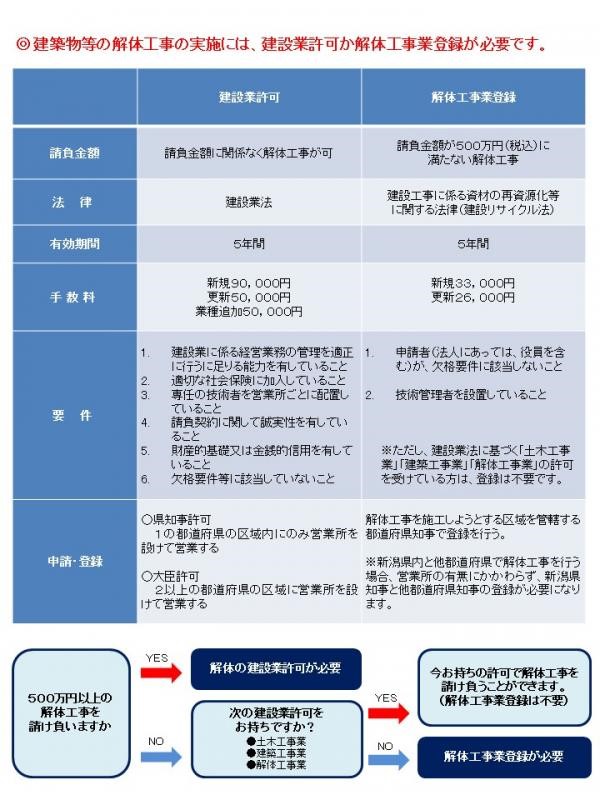

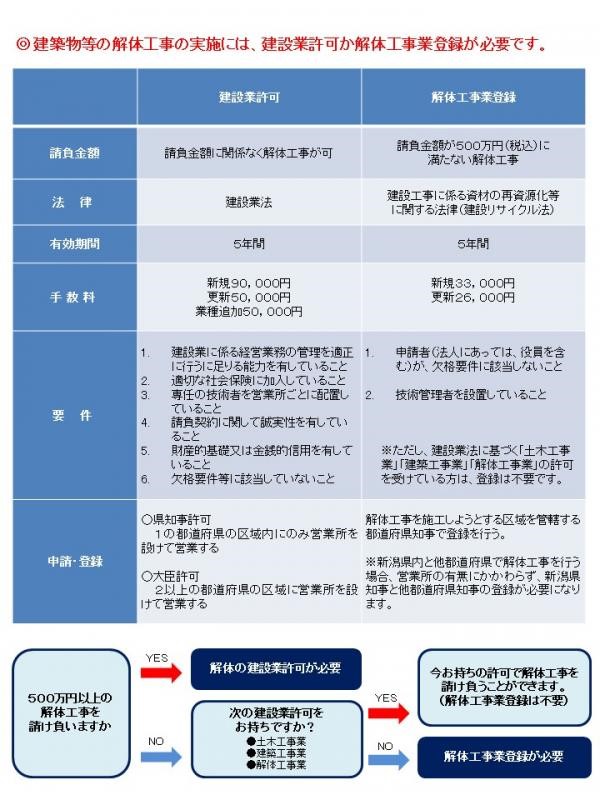

「許可」と「登録」の違い

請負金額が500万円以上の解体工事又は、解体工事を含む建設工事(建築一式工事に該当する解体工事を含む建設工事にあっては請負金額が1,500万円以上)を行う場合は、建設業許可が必要です。

なお、「土木工事業」「建築工事業」「解体工事業」に係る建設業許可を持たず、解体工事を行う場合は、元請・下請の別に関わらず、工事を施工する区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。

言い換えると、解体工事を行う予定があれば、

500万(税込)未満であれば 登録

500万(税込)以上であれば 許可

になるということです。

余談ではありますが、「土木工事業」「建築工事業」をお持ちの場合は登録がなくても500万未満の工事を請負うことが可能です。

(新潟県HP 「解体工事業の登録について」参照)

解体業許可取得のメリット

許可と登録どちらが取りやすいかというと、提出する書類に数でいえば「登録」が圧倒的に少なくなります。ですが、実務経験証明書を作成する場合が多いので、許可を取得するのと、そこまで大きく変わらないと考えていいです。

もし、許可を取得する要件が揃っているのであれば、断然に「許可」を取得することをオススメします。

許可を取得していれば、いざ500万以上の仕事を請負うことがあった場合、再度許可を取得する為の手続きをしなくてもいいからです。

「許可」と「登録」もなく請け負った場合の罰則

解体工事業の登録をせずに解体工事業を行った場合は、罰則が適用されます。

もし、解体工事業の登録をせずに500万円未満の解体工事を行った場合、「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科せられます。 加えて、罰金以上の刑を科せられたことは登録拒否事由に該当するため、その後2年間は解体工事業登録ができなくなってしまいます。

「許可」について

解体業の許可を取得するには、建設業のヒト・モノ・カネのなかでも「人」の要件がクリアすれば取得にグッと近づきます。

解体業は下記の資格と場合によっては実務経験をあわせることで専任技術者としての要件を満たします。

| 資格・試験名 |

種別 |

| 建設業法による技術検定 |

1級土木施工管理技士(注1) |

| 1級土木施工管理技士補(実③) |

| 2級土木施工管理技士(土木)(注1) |

| 2級土木施工管理技士(鋼構)(実⑤) |

| 2級土木施工管理技士(薬液)(実⑤) |

| 2級土木施工管理技士補(実⑤) |

| 1級建築施工管理技士補(実⑤) |

| 2級建築施工管理技士(建築)(注1) |

| 2級建築施工管理技士(躯体)(注1) |

| 2級建築施工管理技士(仕上げ)(実⑤) |

| 2級建築施工管理技士補(実⑤) |

| 1級造園施工管理技士(実③) |

| 1級造園施工管理技士補(実③) |

| 2級造園施工管理技士(実⑤) |

| 2級造園施工管理技士補(実⑤) |

| 技能検定 |

1級とび |

| 2級とび(実③) |

| その他 |

解体工事施工技士 |

|

解体工事施工技士試験(注記4参照)合格者 |

(注意1参照) 解体工事業について技術検定にかかる資格は平成27年度までの合格者について、技術士試験資格にかかる資格は当面の間、資格とは別に、解体工事に関する1年以上の実務経験を有している又は登録解体工事講習を受講していることが必要。

(注記4参照) 解体工事施工技士試験とは、公益社団法人全国解体工事業団体連合会が実施する試験。

(実○参照) 資格と実務経験○年の証明が必要

解体工事に関する資格がない場合

□解体工事業(とび・土工・コンクリート工事業)の許可を持っている会社(自社でも他社でも構わない)に勤務して、10年間の実務経験がある

□解体工事業(とび・土工・コンクリート工事業)の許可を持っておらず、登録をしている会社に勤務して、10年間の実務経験がある

(学歴によって5年、若しくは3年で大丈夫な場合もあります)

上記2点をクリアしていれば資格が無くても、専任の技術者になれる可能性があります。

「登録」について

「許可」についてご紹介しましたが、上記にもありますように解体業を取得するには限られた資格や実務経験が必要になりますので、要件が合う人がいない場合もあります。

登録にも専任技術者ではなく「技術管理者」といわれる方を選出する必要があります。

| 資格・種別 |

| 1級建設機械施工技士 |

| 2級建設機械施工技士(種別「第1種」又は「第2種」に限る。) |

| 1級土木施工管理技士 |

| 2級土木施工管理技士(種別「土木」に限る) |

| 1級建築施工管理技士 |

| 2級建築施工管理技士(種別「建築」又は「躯体」に限る。) |

| 1級建築士 |

| 2級建築士 |

| 1級のとび・土工の技能検定に合格した者 |

| 2級のとびあるいはとび工の技能検定に合格した後、

解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者 |

| 技術士(2次試験のうち建設部門に合格した者に限る) |

| 解体工事施工技士試験(注記4参照)合格者 |

資格がない場合

登録の場合は許可が実務経験10年に対し、8年と2年分短い期間で認められます。ただし、解体工事に関する実務経験については、許可と同じ、必要な建設業許可又は解体工事業登録を受けて請け負ったものに限り、認められます。

まとめ

解体業をする上で許可もしくは登録が必要なことをご説明させていただきました。冒頭でもご説明しましたが、解体業は平成28年から新たにできた業種です。

ご取得前に考えていただきたいのですが、例えば、内装のフルリノベーションのため解体工事は「解体工事業」ではなく内装工事のための解体なので「内装仕上工業」となります。(「内装解体のみ」の工事になれば「解体工事」が必要)

今行っている工事が本当に建設業法の”解体工事業”に該当して、必要なのかという点も重要になります。

2 / 13«12345...10...»最後 »

建設業の許可に関するお問い合わせ

「建設業のホームページを見た」とお伝えください。

受付時間:平日8:45-17:45(土日祝休み)