【建設業法】

第27条の23 公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その経営に関する客観的事項について審査を受けなければならない。

公共工事を受ける際には、必ず「経営事項審査(経審)」というものを受けなければなりません。しかし、経営事項審査(経審)は内容が複雑で、申請手順も複雑なので、自身でやろうとすると、かなりの時間がかかります。その上、毎年の申請に追われて「点数が伸びない」等のリスクがあります。

公共工事の入札に参加するためには、経営事項審査(経審)を申請し、結果通知書を入札資格審査申請書に添付します。入札参加資格業者名簿に登録されると公共工事の入札に参加できるようになります。

経審の手続きを行うためには、申請の手引きを熟読し、わからないところは逐一確認して漏れのないようすすめなければなりません。

分析機関へ申請し、その結果通知書を添付するとあるが、一体どこにどのように申請したらいいのかわからない、添付する書類の収集について何が必要なのかわからない等、当事務所にご相談いただくケースでも、ご自身で途中まで挑戦したが難しく断念した、いつも頼んでいる行政書士に依頼したら経審には対応できないと言われたなど、様々な原因で経審の手続きを進められない方がいらっしゃいます。

また、経審の加点項目も毎年少しずつですが変わっていきます。

〇これから公共工事をしていきたいけれど、経営事項審査(経審)ってどうしたらいいかわからない

〇仕事をするうえで経営事項審査の受審が必要になった

〇現在経審をしているけれど、なかなか点数がアップしない

〇点数をアップのアドバイスをもらいながら経営事項審査を受けたい

そもそも経営事項審査とは

公共性のある施設又は工作物に関する建設工事等を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23に規定する経営に関する客観的事項の審査(経営事項審査)を受けていなければなりません。

経営事項審査とは、「建設業者さんの通信簿」というように言われることも有ります。「建設業者さんの財務内容・完成工事高その他の”成績”」を全国一律の基準で点数化をしていく仕組みであり、公共工事の受注に関しては、「経営事項審査を受けていること(経営事項審査の結果が有効期限内であること)」が先ず大前提となっております。

※ 経営事項審査は一回受けたらそれで終わりではなく、毎年受けなければなりません(経営事項審査評点の有効期限は会社の決算日から1年7か月後までとなっております。例えば、3月31日決算の会社様でしたら、前回受けた(前年に受けた)経営事項審査はその年の10月30日迄有効となっております。つまり、経営事項審査を受けて、公共工事を請けていくことになったら、期限管理もしっかりと管理していかなければなりません。

この様に「毎年毎年、点数を管理して、期限もあって」となると会社の中で内製していくのはかなりの労力が必要となります。

【経営事項審査の審査項目】

経営事項審査は以下の四項目から客観的評価(総合評定値 P点)を出すことによって成り立っています。

- 経営規模の認定(X)

- 技術力の評価(Z)

- 社会性の確認(W)

- 経営状況の分析(Y)

具体的な審査項目の内容は

a.経営規模の認定(Ⅹ)

・完成工事高(許可業種別)(X1)

・自己資本額(X2)

・利払い前税引前償却前利益(X2)

d.経営状況(分析Y)

・負債抵抗力

・収益性・効率性

・財務健全性

・絶対力量

b.技術力(Z)

・技術職員数(許可業種別)

・元請完成工事高(許可業種別)

c.社会性等の審査項目(W)

・建設工事の担い手の育成及び確保に関する取り組みの状況

・建設業の営業継続の状況

・防災活動への貢献の状況

・法令遵守の状況

・建設業の経理の状況

・研究開発の状況

・建設機械の保有状況

・国または国際基準化機構が定めた認証又はき規格による登録の状況

上記を点数化し、総合評価値を算出します。

負債が多いから点数が低い、というような単純なことではなく、負債をどれだけ返済できるのか、ということや、どれだけ効率よく収益をだしているかなどの経営状況・経営規模等を数値にして評価します。

経営事項審査を受けるにあたっての流れ

1.ご面談

貴社の業務内容(どの様な工事をしているか等)、経営事項審査をお受けになる目的、ご希望をお聞きします。

また、その際にどのような書類が必要か、現在会社で加入している保険や、団体等の加点項目につながるもののご説明等の確認を行います。

2.必要書類のご案内・押印書類(委任状)の作成送付

ご面談後、必要提出書類は「見本」もお付けして、なるべく解りやすくのご案内をさせて頂いております。

3.決算報告(決算変更届)の作成・納税証明書の取得

まずは、毎年提出する決算変更届を提出するので、決算変更届の書類の準備を行います。

そして決算報告(決算変更届)及び経営事項審査で必要な「各種納税証明書」を弊所にて取得させて頂きます。

4.経営状況分析機関へ分析依頼

国から指定を受けている分析機関へ、決算変更届の「貸借対照表、損益計算書、原価報告書、株主資本変動計算書、個別注記表」の部分を送り、経営事項審査で必要な「Y点」を得るための「分析」に出します。

5.決算変更届の提出

上記4の分析が終わったことを受けて、「決算届(決算変更届)」を県庁へ提出します。

6.経営事項審査申請書の作成

上記3のあたりから並行しては始めてはおりますが、経営状況分析の申請書を完成させます(技術者の確認、保険関係の確認、退職規定の確認。)

7.経営規模等評価申請書及び総合評定値請求書の提出

完成した経営状況分析申請書を確認資料(工事、社会保険関係、技術者の資格・常勤性等)と共に、県庁へ提出します。

まとめ

経営事項審査(経審)の手続きは、私たち行政書士にとりましても難易度が高く、対応していない行政書士も多いです。また、経営事項審査(経審)の手続きについては税理士作成の決算書をそのまま利用するだけという行政書士も多いです。

このように専門家である行政書士でも難易度が高い業務になりますので一般の方は、相当な苦労が予想されます。慣れない手続きで本来の業務に支障をきたすより、専門家に依頼をしていただく方が確実で安心だと思います。

会社を新しく設立する時や新規事業を始める場合、“定款の事業目的”を定める必要があります。

定款とは、簡単にいうと会社のルールブックです。 「会社の憲法」ともよばれ、会社設立の際には必ず作成しなくてはなりません。

そして事業目的とは、定款への記載が必須である絶対的記載事項の一つで、会社を設立するにあたって何を事業とするのか具体的に明示するものです。

会社はこの定款に定めた規則に従って事業を行うため、建設業の許可を取得したい場合は、あらかじめ定款の事業目的に建設業を営む旨の記載をしておかなければなりません。

事業目的を考案する時の注意点を説明します。

どの様に記載するべきか?

建設業法に定められている許可業種は全部で29種類あります。

基本的には、ここに記載されている業種名を記載することで足ります。

<建設業29業種>

1.土木工事業2.建築工事業

3.大工工事業

4.左官工事業

5.とび・土工工事業

6.石工事業

7.屋根工事業

8.電気工事業

9.管工事業

10.タイル・れんが・ブロック工事業

11.鋼構造物工事業

12.鉄筋工事業

13.舗装工事業

14.しゅんせつ工事業

15.板金工事業

16.ガラス工事業

17.塗装工事業

18.防水工事業

19.内装仕上工事業

20.機械器具設置工事業

21.熱絶縁工事業

22.電気通信工事業

23.造園工事業

24.さく井工事業

25.建具工事業

26.水道施設工事業

27.消防施設工事業

28.清掃施設工事業

29.解体工事業

例えば、リフォーム業を営んでいる会社であれば「内装仕上工事業」と、空調設備工事を行っていれば「管工事業」と記載します。

そして主な業務以外にも、「電気工事」や「塗装工事」など、附帯※する工事もきっとあるはずです。

そんな時は、現在営んでいる工事と付帯する工事全ての業種を記載しておけば良いでしょう。

※附帯工事とは、ある建設工事に附帯して発生する別の種類の建設工事のことです。国土交通省のガイドラインでは次のように解説されています。

附帯工事とは、主たる建設工事を施工するために必要を生じた他の従たる建設工事又は主たる建設工事の施工により必要を生じた他の従たる建設工事であって、それ自体が独立の使用目的に供されるものではないものをいう。

ここに書かれている通り、附帯工事と呼ばれるのは次の2種類です。

①主たる建設工事を施工するために必要を生じた他の従たる建設工事

②主たる建設工事の施工により必要を生じた他の従たる建設工事

加えて、①と②のどちらも「それ自体が独立の使用目的に供されるものではないもの」でなくてはなりません。

具体的に記載する必要はないのか

建設業許可の要件ではありませんが、申請先の行政庁によっては定款の事業目的に許可業種の文言があるかを細かくチェックされます。事業目的の文言についてはこだわらない方針の自治体も無い訳ではありませんが、記載しておいた方が間違いありません。

では、どのような文言であればよいのかというと、先ほどお伝えした“建設業許可業種(29業種)の名称”どおりに記載している場合はもちろん問題ありませんが、管轄によって基準が異なります。

しかし、主な業務は具体的に記載しておきたいというお気持ちもあると思います。

例えば、リフォーム工事業を行っており、内装仕上工事業の許可を取得したい場合。

『内装仕上工事業』ではなく、『リフォーム工事業』や『リフォーム工事の設計、施工並びに請負』といった、業務内容が明確な目的です。

この場合であれば、『内装仕上工事業』と『リフォーム工事業』の関連性が比較的分かりやすいので特に問題はありません。

しかし、『建設工事の請負』『○○の設計及び施工業務』といった記載は、事業内容としては一見全く問題が内容に見受けられますが、実は行政庁より指摘が入る可能性があります。

“建設工事”のように曖昧な記載方法では、建設業法上のどの業種に該当するかが明確ではないという理由で、目的変更手続きを求められる場合があります。

また、弊所でお手続きさせていただいた過去の事例では、『機械器具設置工事業』を取得したいのに『〇〇機械の設計・製作』というように、“設置”の文言が入っていなかったばかりに、目的変更手続きをするよう行政庁から指摘が入ってしまいました。

分かりやすく詳細に書くことについては問題ありませんが、抜けが無いか内容に注意しましょう。

どこまで記載するべきか

事業目的をお客様と一緒に考案しているとき、よくこんな質問を頂きます。

今すぐはやらないけど、将来的にはやろうと思っている。

そんな状態でも事業目的として載せても良いのか?

事業目的の変更をする場合には、株主総会を開催し変更決議を行い、その議事録を作成します。

そして、事業目的は会社謄本の記載事項になりますので、変更登記の手続きを行わなくてはなりません。

この変更登記の手続きですが、法務局に支払う登録免許税が3万円となります。

自身で手続きする場合は登録免許税のみですが、司法書士に依頼するとなると書類作成費用の報酬や定款自体を変更する費用が別途かかるため、1回の申請で約5万円から8万円ほどかかってしまいます。

よって、余計な手続きと出費を抑えるためにも、近い将来に建設業許可を取得することを想定して事業目的を考える必要があります。

トラストに依頼した場合

・目的変更(書類作成・申請)の報酬 …32,000円(税抜)

・定款変更の報酬 …12,000~22,000円(税抜)

・その他実費 …2,000円~3,000円(税抜)

・登録免許税 …30,000円

まとめ

新しく会社を設立する時や新規事業を始める際、定款の事業目的をよく検討して決定する必要があります。

この定款の事業目的は、単に定款のデータを書き換えるだけではなく、目的変更登記を申請しなくてはなりませんが、費用がかかってしまいます。

トラストでは行政書士業務だけではなく司法書士業務もおこなっているため、会社設立から建設業許可取得までまとめてご依頼いただければ、二度手間にならないような事業目的を一緒に考案させていただきます。

ぜひ、ワンストップでご依頼いただけるトラストにご相談ください。

建設業許可を取得して何年も経つと、許可があるのが当たり前になってしまい「許可を取得するために必要な要件」や「許可を維持するために必要な要件」はつい見落としがちになります。

建設業許可を取得・維持するには「経営業務管理責任者」や「専任技術者」といった要件が必須になりますが、転職や時には転勤、また個人的な事情で退職してしまうといった状況になる場合があります。

事前に上記のような意向がわかっていれば、後任を決める余裕がありますが、突然の退職等で後任の当てがいない…なんてこともあり得ます。1日でも「経営業務責任者」と「専任技術者」がいない期間がある場合は建設業許可は“取消”という非常事態になります。

取消になった場合、現在着工中の工事に関しては完工まで行うことが可能とされていますが、今後500万以上の工事の請負ができなくなります。

また、建設業法第八章第五十条より、『変更届を提出しない、虚偽の記載をして申請した場合は6ヶ月以下の懲役または100万以下の罰金に処する。』と記載されています。これに該当した場合、結果的に欠格要件にも該当することになりますので建設業許可を失うだけではなく、今後再度取得することも難しくなります。

弊所で実際にご相談に来られたお客様の事例

会社設立をして年20年以上、とび・土工の建設業許可を取得をして2年目。現在、経営業務管理責任者と専任技術者を兼務している取締役Tが辞め、取締役Hに交代したいと思っている。しかし、Tはとび・土工1級技能士の資格を取得していた為、専任技術者として要件を満たしていた。しかし、調べると今在籍している従業員では資格を取得している人はいない。こういった場合、建設業許可は取り下げなくはならいのでしょうか。とのことでした。

では、今回のご相談の内容を整理しながら回答していきます。

初めに経営業務管理責任者の要件から見ていきます。

経営業務管理責任者の要件

- 建設業に関し5年以上、経営業務の管理責任者としての経験を有する者

- 建設業に関し5年以上、経営業務を執行する権限の委任を受け、経営業務の管理責任者に準ずる地位で経営業務を管理した経験を有する者

- 建設業に関し6年以上、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあり、経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験がある者

- 常勤役員等のうち1人が以下のいずれか(イ、ロ)に該当する者であって、かつ、1~3に該当するものを当該常勤役員等を直接補佐する者としてそれぞれ置くものであること

【常勤役員等】

イ、 建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員

等に次ぐ職制上の地位にある者としての経験を有する者 (財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)

ロ、5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者

【直接に補佐する者(当該建設業者においての5年以上の建設業の業務経験に限る)】

1 財務管理の業務経験を有する者

2 労務管理の業務経験を有する者

3 業務運営の業務経験を有する者

1~3は一人が複数の経験を兼ねることができます。

原則として本社、本店等において休日を除き、毎日その職務に従事していることをいいます。

以上、これらが経営業務管理責任者としての要件になります。

今回のご相談された会社は、法人ですので、常勤役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者)が上記の①〜④いずれかに当てはならなければなりません。また、今回交代する予定のH様は①に該当しましたので、経営業務管理者としての要件は満たします。

提出書類

1 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)の経験を確認する資料

(1点の資料で確認できない場合は、複数の書類が必要)

・5年以上の役員就任が確認できる登記事項証明書

・確定申告書

・工事請負契約書等の建設工事の受注を確認できる書類

2 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)に準ずる地位、又は常勤役員等を補佐する業務に従事した 経験を確認する資料

(1点の資料で確認できない場合は、複数の書類が必要)

・経営業務の管理責任者に準ずる地位にあったことを確認できる組織図やこれに準ずるもの

・事務分掌規程

・人事発令書、辞令書、これらに準ずるもの

・稟議書等、被証明者が意思決定に関与していたことを証するもの

・取締役会の議事録

・確定申告書(個人事業主のみ)

3 常勤を確認する資料(以下のいずれか1点)

・健康保険証

・当該営業所における直近3カ月分の出勤簿

・辞令書等、当該営業所に勤務していることがわかるもの

・健康保険・厚生年金保険資格取得確認および標準報酬決定通知書

・雇用保険被保険者証

常勤役員等が70歳以上の場合(以下のいずれか1点)

厚生年金保険70歳以上被用者標準報酬月額相当額決定のお知らせ

厚生年金保険70歳以上被用者算定基礎届(受付印に押印があるもの)

住民税特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)

4.社会保険の確認書類

健康保険、厚生年金保険は、以下のいずれか1点

・申請時直前の保険料の納入に係る「領収証書又は納入証明書」

・標準報酬決定通知書

・被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知

雇用保険は、以下のいずれか1点

・申請時直前の「労働保険概算・確定保険料申告書」の控え及び保険料の「領収済通知書」

・雇用保険資格取得等確認通知書、被保険者証

今回の場合は1番の5年以上の役員就任が確認できる登記事項証明書(会社謄本)と、常勤性を証明するための健康保険証が必要書類となります。

また、その他に様式に沿った略歴書の提出も必要になります。

経営業務管理責任者の要件が満たされましたので、次は専任の技術者の要件を見ていきます。

専任技術者の要件

在籍している従業員の中で国家資格を取得している従業員がいれば、その従業員が専任の技術者としての要件を満たしますので、一番早い話ですが、今回の場合、国家資格所有者はいないとのことでした。そうなってくると、実務経験での取得になります。実務経験は2つのパターンがあります。

- 指定学科の卒業 + 3~5年の実務経験者

- 10年の実務経験者

では、1つめから見ていきましょう。

国家資格がなかったとしても、「土木工学・都市工学・衛生工学」といった特殊な学科(指定学科)を卒業して、実務経験が3~5年以上ある方がいれば、要件を満たすことになります。

2つ目を見ていくと、専任技術者になれるのは「国家資格者」や「特殊な学科を卒業している人」だけではありません。「国家資格」や「特殊な学科の卒業経歴」がなかったとしても「10年の実務経験」を証明できれば、専任技術者になることができます。

つまり、「新たな国家資格所有者を雇う」または「国家資格を取得する」といったことをしなくても、10年以上前から勤務している社員の経験を使うことによって「10年の実務経験」を証明することができます。

しかし、いざ申請するとしても「10年の実務経験」を証明するための書類が大切になってきます。

証明する書類として新潟県は

・直近5年分の請け負った工事1件についての請負契約書や注文書

(1件/年 × 5年=5件分必要)

・実務経験証明書(証明者が必要になります)

上記の提出が必要とされています。

注意するべき点

□実務経験にカウントできるのは、常勤で働いていた期間のみです。

□実務経験は複数の勤務先での期間を合算してカウントできます。A社での経験、B社での経験、個人事業主として経験の年数をあわせて10年以上あれば認められます。

□10年で証明できるのは1業種のみとされています。

証明者の証明を得ることができない場合

証明者(以前在籍していた会社)が倒産等のため証明できない場合は、「使用者の証明を得ることができない場合はその理由」の欄に「廃業している為」等の理由を記載し、自己証明でも申請は可能です。

※注意※

工事内容については、正確に覚えているものを記入してください。

虚偽の内容では建設業許可は通りません。

確認をされることももちろんあるので、虚偽の内容は当然のことですが、絶対に記載しないでください。

職名は、現場施工管理者、事業主、従業員、工事主任、工事課長、取締役等、実務経験を積んだ際の職名を記入します。

まとめ

今回のご相談内容の回答をまとめると、建設業に関し5年以上、経営業務の管理責任者としての経験があり、さらには実務経験10年以上があるとして交代するH様が経営業務管理責任者と専任技術者として要件を満たしますので、変更届を提出することになります。

専任技術者の変更申請費用

事前相談、書類作成、申請までが含まれます。

選任技術者の変更手続き業務の料金

当事務所報酬 33,000円(税込み) + 実費

ご面談後に正式なお見積りを出させて頂きます。

建設業許可を取得したら、毎年決算終了後4か月以内に「決算変更届」を提出することが義務付けられているのはご存じでしょうか。

建設業許可を取得後、新規申請した時の決算が終了したら、「決算変更届」を提出しなければなりません。許可を取得している間は、毎年最新の「決算変更届」を提出します。期限も設けられていて、決算終了後4か月以内に提出しなければなりません。例えば6月決算の場合、10月末日が提出期限ということになります。

決算変更届でこんなお困りごとはありませんか

- 手続きが難しく困っている

- 行政書士に頼まず自社で手続きを進めたいが、なかなか時間が取れない

- 建設業許可に詳しい行政書士に相談しながら決算変更届の手続きを進めたい。

なかなか難しい決算変更届の手続き

決算変更届は、建設業法で独自に決められた書式があり、税理士が作った決算書をそのまま提出することや、丸写しすれば完成というわけにはいきません。いざ自分で作成しようとするといろいろな疑問点が出てきます。

決算変更届を作成するためには決算書を読み取る知識が必要ですが、本来の業務が忙しく知識修得の時間が取れない、工事経歴書・工事施工金額の内記載方法が分からないなどお悩みになることが多いようです。

当事務所にご相談いただくケースでもいつまでに提出したらいいかわからないとかどんな書類を作成したらいいかわからない、書類作成に費やす時間がないなど様々な原因で決算変更届の手続きを進められない方がいらっしゃいます。

そもそも決算変更届はどのような手続きが必要になるのか

ところで決算変更届を行うためには、通常どのような書類をつくり、どんな手続きを進めていくことになるのでしょうか。

決算変更届は、次の決められた書式に作成します。

貸借対照表、損益計算書・完成工事原価報告書、株主資本等変動計算書、注記表、附属明細表(資本金の額が1億円超であるもの又は直前決算の貸借対照表の負債の合計額が200億円以上である株式会社のみ)

- 「工事経歴書」 主な工事内容を記載します(許可を取得した業種のみ)

- 「直前3年の各事業年度における工事施工金額」業種ごとの売上金額

- 事業報告書

上記に事業税の税証明書を添付します。

- は税理士が作成した「決算書」をもとに、建設業許可の「決算変更届」を作成します。そのまま転記しても大丈夫な場合もありますが、建設業会計の勘定科目に組み替える必要がある場合は、丸写しというわけにはいきません。

- ~④についても記載のルールがありますので、ルールを無視した内容で提出しても「やり直し」となります。

このほかに、この会計期間(たいていは1年間)に従業員数や会社の定款、令3条の使用人が変更になった場合、健康保険に新しく加入した場合(人をはじめて雇用したことにより、雇用保険に新規適用届を提出した場合等)は併せて届出します。

決算変更届作成の注意点

- 財務諸表の勘定科目は、建設業会計特有の勘定科目に組み替える

決算変更届は、建設業会計特有の勘定科目を用いる必要があります。

そのため、税務署に提出した決算書の勘定科目が建設業法施行規則にもとづいていない場合には、勘定科目の組み替えを行う必要があります。

通常勘定科目とは異なる勘定科目

- 売上高➡完成工事高

- 製造原価➡完成工事原価(労務費・材料費・外注費・経費で構成)

- 売上総損益➡完成工事総利益

- 仕掛品➡未成工事支出金

- 売掛金➡完成工事未収入金

- 前受金➡未成工事受入金

- 買掛金➡工事未払金

なお、税務署に提出する決算書を建設業法施行規則に準拠した決算書を作成してもらうよう税理士に依頼しておくことで、余計な手間をかけずに決算変更届を作成することができます。

財務諸表、工事経歴書、直前3年の工事施工金額とすべての金額の表記を「税込み」か、「税抜き」かに統一します。決算書が税込み・税抜きのどちらで作成されているかわからない場合は、税理士作成の決算書の「個別注記表」に記載されていますが、それでもわからない場合は税理士にご確認ください。

ただし、経審を受ける場合は「税抜き」で作成します。

決算書は1円単位で表記されていますが、千円未満を切り捨てて記載します。こうすると合計の誤差(1、2千円)が生じますが、問題にされることはありません。

「完成工事原価報告書」は必ず作成しなければなりません。

税理士が作成する決算書の中には「完成工事原価報告書」が無い場合もあります。「完成工事原価報告書」は、次の材料費・労務費・外注費・経費の項目からなり、自分で作成するとなると大変ですので税理士に相談されることをおすすめします。

材料費とは

工事に使用した材料の仕入れにかかった費用。工事のために購入した材料や製品など。

労務費とは

工事に従事した直接雇用の作業員に対する賃金、給料 及び手当等。

アルバイトや正社員など雇用形態に関係なく、給料や賃金、手当は全て労務費に含まれますが、現場代理人や現場事務所の事務員に支払う給料などは、労務費には含まれません。

外注費とは

自社が請け負った業務を他社や個人事業主へ工事を外注した際にかかった費用のことです。ただし、材料費などを自社で負担し、工事のみを外注した場合には、労務費の欄にある労務外注費に含めます。また、人員が足りないなどの理由で、他社に応援を依頼した場合にかかった費用も労務外注費に含まれることが一般的です。

経費とは

材料費・労務費・外注費以外に工事を完成させるためにかかった原価は、全て経費となります。重機の使用料や工事にかかった光熱費、現場代理人や現場事務所の事務員に支払う給料、保険料、家賃、警備にかかった費用など様々なものが該当します。

1. 経営事項審査を受ける場合と受けない場合での記載方法は異なります。

2. 営業所の専任技術者は、原則として工事現場の主任または監理技術者にはなれません。 ただし、特例として以下の要件を全て満たす場合、営業所の専任技術者は主任または監理技術者になることができます。

特例の条件

① 専任技術者の属している営業所において請負契約が締結された建設工事であること

② 工事現場と営業所が近接(概ね 10km 以内)し、営業所と常時連絡をとる体制にあること

③ 所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること

④ その工事の専任を要しない監理技術者等であること

※専任を要する監理技術者等とは、元請・下請の別に関わらず、公共性のある施設または工作物等に関する重要な建設工事で、工事一件の請負代金の額(税込)が 4,000 万円(建築一式工事 にあっては 8,000 万円)以上を請 負った現場に配置されるものをいいます。

- 工事名に個人名が特定されないように記載します。 例 新潟太郎様鄭新築工事➡N様邸新築工事

- 何の工事を請け負っているのかわかるように工事名を記載します。

例 電気工事を取得している場合

✖T様邸新築工事 〇T様邸電気工事やT様邸配線工事など

申請先の行政庁のホームページにて、申請書の書式だけではなく、記載例も詳しく載っていますが、ここでは、「経営事項審査」を受けない場合の工事経歴書の記載方法についてご説明いたします。

- 業種ごとに作成(例 内装仕上工事と電気工事を取得している場合は、 内装仕上工事で1枚作成、電気工事で1枚作成します)

- 金額の大きい工事から順に10件を記載、または各業種の合計金額の5割以上の金額の工事を記載します。

- 10件の中に元請けと下請け工事がある場合、元請け工事から記載します(元請け工事をすべて記載してから下請け工事を記載)。

例 塗装工事と板金工事の2業種を取得している場合

前期の売上高3500万円

内訳 塗装工事売上高1500万円(内、元請け工事1000万円)

板金工事の売上高2000万円(内、元請け工事50万円)

工事経歴書を2枚作成します。

塗装工事-金額の大きい工事を10件記載する、または

工事金額の合計が750万円に達するまで記載する

750万円以上の工事があれば1件の記載で大丈夫です。

金額の大きい工事10件中、元請工事5件、下請工事5件の場合、元請工事を金額の大きい順に5件記載したあと、下請工事を5件を記載する。

管工事-金額の大きい工事を10件記載する、または

工事金額の合計が1000万円に達するまで記載する

1000万円以上の工事があれば1件の記載で大丈夫です

金額の大きい工事がすべて下請工事の場合、下請工事を10件記載する

- 元請け工事で下請け業者に発注した金額の総額が4500万円(建築一式工事なら7000万円)をこえる工事の場合は、配置技術者の欄に「監理技術者」を記載。それ以外の工事の場合は「主任技術者」を記載する。

- 配置技術者に関しては、請負金額4000万円以上の工事(建築一式の工事の場合は8000万円以上の工事の場合)は「工事への専任性」を求められるので、他の工事現場との重複は認められない点に注意が必要です

県知事許可を取得している場合は、「法人事業税」、「個人事業税」の納税証明書を取得して添付します。県税の窓口にて取得できます。

証明書の使用目的は「建設業法第11条の変更届出書に添付」ですが、

窓口で何に使用するのか聞かれますので、「建設業の決算変更届に添付します」と伝えてください。

当事務所の解決事例

当事務所では、以上のような手続きを要する決算変更届につき、これまで様々な状況のお客様よりご依頼をいただき、業務にあたってまいりました。

解決事例1

長年、決算変更届の事務を行っていた事務員さんが退職されたとのことでしたが、建設業以外の兼業があり、後任の方にはとても難しく手に負えないとのことで、ご依頼をいただきスムーズに届出を完了することができました。

解決事例2

建設業許可を取得されて初めての決算変更届というお客さまで、ご担当者の方は、異業種で長年経理をされていた方で、経理に関する知識も豊富であるとのことでした。しかし、建設業許可の工事経歴書の記載方法にはルールがあり、そこを理解されないまま、結局書類を完成することができず、当事務所にご依頼いただきました。また、決算書に関して税理士の作成したものを「そのまま」転記するのではなく、建設業会計の勘定科目に置き換える必要があります。ご自身でチャレンジし、かなり苦戦されたようでしたが、当事務所にご依頼いただきスムーズに届出を完了することができました。

決算変更届のこと、当事務所に相談してみませんか

決算変更届の手続きをご自身で進めようとしても、なかなか難しいとか、時間が取れないといった状況も多いのではないでしょうか。

当事務所にご依頼いただきますと決算変更届の手続きをスムーズに進められる、難しい書類作成に悩まされずに済むなど様々なメリットがあります。

決算変更届でお困りの方は、トラスト行政書士事務所に一度ご相談ください。

トラスト行政書士事務所に決算変更届をご依頼いただくメリット

- ご自身で手続きされる場合と比較して圧倒的に時間・労力を削減することができます。

- 決算変更届の手続きだけではなく経審・入札をお考えの方にも対応できます。

- 決算変更届や更新時期には予めお知らせをしますので失念により許可が失効するという事が防げます。

決算変更届の業務内容

事前相談から書類作成、申請までが含まれており、お客様には最低限の労力で完了いたします。

決算変更届の料金

44,000円(税込)

対象地域

新潟県内

お客様にお願いしていること

次の3つことをお願いしています。

1.工事経歴書の記入 ご説明の上、記入見本をお渡しします。

2.委任状の押印(変更届の委任状と納税証明書の委任状の2通)

3.決算報告書写しのお預かり

工事経歴書はご記入いただいたものを確認した上で当事務所にて作成します。

どうしても時間がないお客様には、売上一覧や請求書の控え等をお預かりし当事務所にて作成いたします。

行政書士からのアドバイス

毎年決算終了後4か月以内の届出が義務付けられています。4か月というと結構余裕があるように感じるかもしれませんが、税理士が作成した決算書が手元に届くのは税務申告後になりますので、実質2~3か月ということになります。また、税理士が作成した決算書類をそのまま使用するのではなく、建設業会計の勘定科目に組み替える必要があります。

決算変更届を行わないことにより、更新、業種追加、経審等の許可の申請を受けつけてもらえません。また、建設業法第50条により、6カ月以下の懲役又は100万円以下の罰金とされております。

稀に更新時期直前に5年分まとめての依頼がありますが、本来、決算変更届は毎年決算終了後4カ月以内に提出すべきものです。この部分につきまして、新潟県も指導が厳しくなってきており、コンプライアンスが求められる時代、法律を遵守しましょう。

建設業許可は一度取ったら一生(会社をたたむ迄)続くものではありません。5年に一度「更新手続き」をしなければなりません。

新潟県は更新時期の3.4カ月前に県の方から更新のお知らせの手紙が届きます。

ハガキが届いて準備を始めて提出すれば理想的ですが、日々の業務に追われて期限まで迫ってしまうことも少なくはありません。

★ポイント

① 建設業許可の有効期限は5年間

② 許可日の5年後の前日まで有効

建設業許可の更新の前に確認すること

弊所で新規の許可取得から、毎年の決算変更届のお手伝いをさせていただいているお客様へは、大体4カ月前ほどに変更届の提出が必要である事のお知らせをしております。

ですので、焦って提出するという心配はありませんが、更新しなければいけないけれど期限がギリギリというお問合わせもあります。

更新の書類を作成することは可能ですが、作成する前に確認するべき点がいくつかあります。

毎年の決算の変更届を出しているか

まず1つ目の決算の変更届を提出しているかですが、毎事業年度(決算期)を経過したときに提出が必要なもので、この届出を出していないと、許可の更新が受けられません。

提出は事業年度終了後から4カ月以内となっています。

新規取得から5年なので決算変更は4回ないしは5回提出していることになります。

1度も出していない場合は始末書等の処置をして提出をしてからでないと更新の申請をすることはできません。

この5年間で変わったことはないか

2つ目の、前回の更新(又は新規申請)から変更がないか確認ですが、変更がある場合、まずはこちらの変更届出をしていないと、許可の更新の申請ができません。

どのような事項に変更があった場合に届出が必要なのか具体的に見ていきましょう。

□変更届出が必要なもの

・役員等、常勤役員等を直接に補佐する者の変更、削除

・専任技術者の変更、追加、削除

・建設業法施工令第3条に規定する使用人の追加、変更

・健康保険の加入状況

・建設業法第8条第1号及び第7号から第13号までのいずれかに該当するとき

(※簡単に言うと、欠格要件に該当するとき、ということです)

・商号、名称

・営業所の名称、所在地、営業所において営業を行う建設業の種類

・営業所の新設

・従たる営業所の廃止

・資本金額

・役員等(法人)、事業主又は個人の支配人(個人)等の氏名(改性改名)

・定款

・一部の業種を廃業したとき

この他に、以下の事項に変更があった場合は事実発生後30日以内に変更届を提出する必要があります。

実際にお客様からお問合せをいただき、以下のような場合がよくあります。

・役員構成が変わった(就退任があった)

・役員の「重任」手続きをしていなかった

この場合も変更届を提出してからでなければ更新の手続きをすることはできません。

弊所は司法書士も在籍していますので同時に申請できます

代表者の重任・変更や本店の移転は登記の手続きをしなければならないので、司法書士業務になります。弊所は司法書士もおりますので、最短一週間で更新申請に必要な登記簿謄本の取得が可能になります。

更新申請の書類準備

提出する書類は、決められた様式に記載するものとなっておりますが、

その他に準備しなければいけない書類があります。

①定款(変更していない場合は不要)

こちらは写しの提出となりますが、必ず原本証明をしたものを提出しましょう。

②成年被後見人又は被保佐人とみなされるものに該当せず、また、破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書

こちらは、いわゆる身分証明書のことで、本籍地の市役所等で発行していただけます。

発行には手数料がかかります。

役員、事業主、建設業法施工令3条に規定する使用人分が必要です。

③成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書

こちらは、法務局で発行していただけます。発行には手数料がかかります。

成年後見人が登記されている場合は「登記事項証明書」、登記されていない場合は「登記されていないことの証明書」が発行されます。

建設業許可の更新においては、「登記されていないことの証明書」である必要があります。

役員、事業主、建設業法施工令3条に規定する使用人分が必要です。

④健康保険等の加入を確認できる書類

保険料納入告知額・領収済額通知書、標準報酬決定通知書、労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書 などが必要です。これらは直近の日付を提出します。

⑤登記事項証明書(変更がない場合は不要)

こちらは、法務局で発行していただけます。

発行には手数料がかかります。

⑥保険証の写し

経営業務管理責任者と専任技術者の保険証の写しを提出する必要があります。

申請書類について

ここでは、様式に記載するものについて具体的に説明いたします。

更新時に必要な書類の様式等は新潟県のHPからダウンロードできます。

□建設業許可申請書

許可番号や営業所のことについて記載します。

□役員等の一覧表

出資の総額の5%以上に相当する出資をしている方等について、氏名・役名・常勤、非常勤の別を記載します。

□営業所一覧表(更新)

所有する全ての営業所の所在地などについて記載する書類です。

□収入印紙、証紙、登録免許税領収証書又は許可手数料領収証書はり付け欄

更新に必要な手数料5万円分の収入証紙を貼ってください。

※収入【証紙】です。お間違いの無いようご注意ください。

□専任技術者一覧表

専任技術者の所属している営業所・氏名・担当する建設工事の種類・有資格区分を記載します。

この時、建設工事の種類は専用の分類を使って記載しなければいけないのと、有資格区分についても専用のコードを使って記載しなければいけませんので、ご注意ください。

誓約書

こちらは、欠格要件に該当しないということを約束するための書類となっています。

対象者は法人の役員等、個人の事業主等、及び建設業法施行令3条に規定する使用人となりますので、この中のどなたも欠格要件に該当しないことを確認してください。

□健康保険等の加入状況(未加入の場合でも必要です)

現在の健康保険等の加入状況について記載する書類となっています。

加入状況を記載する欄には、以下のいずれかの記載をすることとなっております。人数を記載するわけでは無いので注意しましょう。

1:加入

2:適用除外

3:一括適用の承認又は継続事業の一括の認可

□建設業法施行令3条に規定する使用人の一覧表

(該当者がいない場合は不要)

こちらには、使用人の所属する営業所・職名・氏名を記載します。

□営業の沿革

こちらの書類には、「創業以後の沿革」「建設業の登録及び許可の状況」「賞罰」を記載します。

「創業以後の沿革」には、前回の更新(又は新規申請)時に記載したものに加え、商号又は名称の変更、組織の変更、合併又は分割、資本金額の変更、営業の休止、営業の再開がありましたら、追記してください。

「建設業の登録及び許可の状況」には、新規で許可を取得したとき・更新したときのことについて記載してください。

「賞罰」には、賞罰に加え行政処分等についても記載してください。

□所属建設業者団体(変更が無い場合は不要)

所属建設業団体に変更があった場合には、団体名と所属年月日を記載してください。

□主要取引金融機関名(変更が無い場合は不要)

主要取引金融機関名に変更があった場合には、金融機関名を記載してください。本所、本店等の区別まで記載する必要があります。

店舗は変わっていなくても、合併などで名称が変更になる金融機関もございます。こういった場合でもこちらの様式を提出する必要がありますので、ご注意ください。

□経営管理者に関する書類(ケース1)

以下の2つは、規則第7条第1項第1号イに該当する経営管理責任者の方について提出します。

①常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書

②常勤役員等の略歴書

自己証明の場合、許可を受けた日から更新までに5年経っている場合は、証明するのに問題ありませんが、

5年経っていない場合、許可を受ける前の期間分について、前に勤めていた会社からの証明か、自社で工事を請け負ったことを証明するために請求書(写し)の提出が必要です。

□経営管理者に関する書類(ケース2)

以下の3つは、規則第7条第1項第1号ロに該当する経営管理責任者の方について提出します。

①常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書

②常勤役員等の略歴書

③常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書

□許可申請者の住所、生年月日等に関する調書

(該当者がいない場合は提出不要)

法人の役員等・本人・法定代理人・法定代理人の役員等について提出の必要がありますが、上記12・13に記載のある方については、不要です。

□建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書

こちらは、該当がない場合は提出不要です。

書類の内容に沿って記載いただければ大丈夫です。

□株主(出資者)調書

株主名、住所に加え、所有株数又は出資の価額を記載します。

株数で記載する場合は「○○株」、価格で記載する場合は「○○円」と記載します。

□事業主・役員等・建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表

こちらは、新潟県の独自様式となっています。

変更届出の際と違って、変更の無い部分についても全て記載する必要があります。

□申請書類チェックシート

こちらは、新潟県の独自様式となっています。

建設業許可更新申請の提出窓口・提出部数

これら17種類の書類と、事前に準備いただいた書類全てを県庁へ提出してください。

提出部数は正本・副本・控えの3部必要です。県庁からは受領印を押印していただき、控えは手元に置いておきましょう。

※許可が下りるまでの間、以前の許可の期限が切れてしまった場合でも、受領印がついている控えがあれば、許可証の代わりに証明書類として使用できます。

許可の更新時期はまとめることができます

いくつか許可を持っていらっしゃる場合、1つの許可の更新の際に、全ての許可の更新時期をまとめることができます。

経費の削減につながりますし、事務の煩雑化を防げますので、まとめておくことをお勧めします。

建設業許可更新費用

〇建設業許可更新 報酬 77,000円(税込み)

〇建設業許可更新申請手数料 50,000円

〇実費(身分証明書等の取得による実費)

ご面談後に正式なお見積りを出せて頂きます。

ご相談事例

元請けである建設会社の建物の一部を借りて、個人で建設業を営んでいます。建物は元請け会社が所有している2階建ての建物で、私が借りている場所以外は元請け会社が使用しています。正面玄関とは別に小さな出入口があり、そこから出入りします。看板も小さいながら掲げています。この元請け会社の社長から話があり、ここにきて5年になります。家賃を支払っており、ずっとここで営業していいと言われていますが心配なことがあります。近いうちに建設業許可を取得してほしいとこの元請け会社の社長から言われました。また、売り上げが伸びてきたので、個人事務所から法人化したらどうかと税理士事務所から言われています。果たして元請け会社と同じ場所で会社の設立と建設業許可を取ることができるのか。また、取れたとしてその後に不都合はないのか、建設業許可と会社設立の手続きはどちらを先にすすめたらいいのか等、教えていただきたい。

回答

ご相談者様が心配されている内容は次のことでした。

- 建設業許可を取得している他社と同じ建物内を営業所にして建設業許可が取れるのか

- 他社と同じ住所で会社を設立することができるのか

- これらを取得できたとして、その後不都合はないのか

- 建設業許可の方を急いでいるが、会社設立とどちらを先に手続きしたらいいのか

では、一つずつみていきましょう。

まずは①です。

要件さえ満たしていれば、建設業許可を取得することはできます。

その要件とは

賃貸契約書で確認します(使用目的は「事務所」や「営業所」になります)

他社のスペースを通ることなく営業所に入ることができなければなりません。

次に②です。

法律で制限されているわけではないため、同じ住所を本店所在地として複数の会社が登記しても問題ありません。ただし、次にあげることには注意が必要です。

- 同じ商号(会社名)・同じ本店所在地では会社を設立することはできません。

- 他の会社で使用している商号(会社名)と同じ、もしくは似た商号を使用すると、不正競争防止法違反にもなりかねません。場合によっては商号を使用していた会社から差止請求や損害賠償請求を受けることもあります。

- 建物所有者や不動産管理会社に伝えて承諾してもらう。

賃貸借契約では、賃貸物件の利用目的が「居住用」「店舗用」「事務所用」など、契約上限定されているのが一般的です。利用目的が「居住用」である場合には、事務所利用は認められず、契約違反となってしまう可能性があります。

続いて③についてです。

今回のケースでは、元請けの建設会社から一部を借りており、従業員はいないということですが、法人化することで更に売り上げが上がってきたときに従業員を雇った場合、営業所が手狭になる、駐車場が不足することが考えられます。また、今は良好な関係であっても元請け会社との関係によっては仕事がしづらくなることも考えられます。

最後に④です。

近いうちに法人化する予定であれば、会社設立をしてから建設業許可を申請します。建設業許可を取得してから会社設立する場合は、会社設立後、建設業許可を個人から法人へ譲渡する許可の申請が必要になります。その間、許可が切れてしまうことはありませんが、申請には費用や時間がかかってしまいます。

建設業許可を急いで取得されたいということですが会社設立と建設業許可の申請手続きは同時に進めていきますので、会社設立に続いて建設業許可の申請ができるよう準備をいたします。

結論として、同じ住所で複数の会社設立と建設業許可の取得は先に述べた要件を満たしていれば可能です。

トラスト行政書士事務所では、多くの経験と実績により、「営業所」として要件を満たしているか確認・アドバイスさせていただきます。また、弊所は司法書士法人を併設しておりますので、会社設立と建設業許可をセットでご依頼頂くことも多数ございます。お急ぎの場合もできる限りお客様のご要望に応えるよう努めてまいります。是非一度ご相談ください。

先日、新規の建設業許可申請をするために、色々要件の確認と共に社長と打ち合わせをしていたところ、『人工出し』という言葉が出てきました。

建設業の仕事の受注は、1件ずつの工事単位が一般的です。しかし、作業員を1日単位で工事現場に従事させるという作業員の工事作業の1日単位で仕事を受注することがあります。

この、作業員を1日単位で指定された日数を働かせることを『人工出し』あるいは『人夫(にんぷ)出し』と呼びます。

今回の記事では、知らないと法律違反行為にもつながってしまう『人工出し』について説明します。

人工出しについて

建設業の働き方、仕事のスタイルとしては「■■工事を完成させることで〇〇円」というのが一般的ですが、中には「作業員を1日現場に行かせることで〇〇円」という形で営業をされている方がいます。

これがいわゆる『人工出し(にんくだし)』です。

『人工出し』は、作業員を他社の現場に貸し出し(派遣し)、作業員がその貸し出し先(派遣先)の会社の指揮命令の下に現場作業に従事する働き方です。

人工出しを行う事業者は、人を貸し出し/派遣することで収益を上げます。

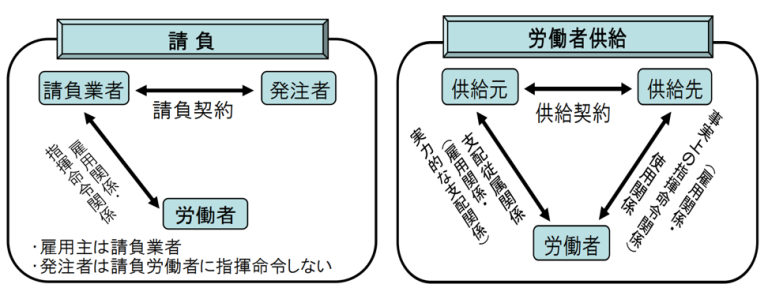

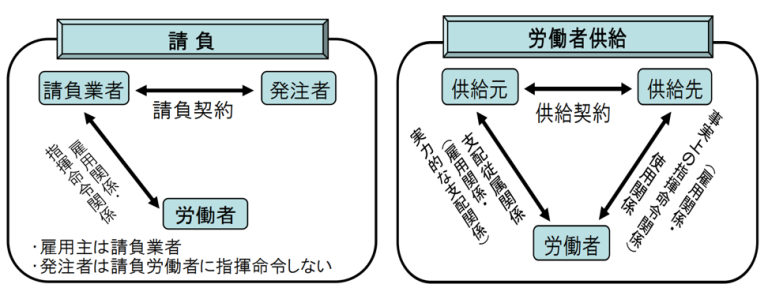

このような人を派遣することで収益をあげる事業を労働者供給事業と言います。

労働者供給事業は、労働者派遣法に基づく労働者派遣に該当するものを除き、職業安定法により全面的に禁止されています。また、建設現場への労働者派遣は原則として労働者派遣法により禁止されています(一部の業務を除く)。

要するに、人工出しは、いろんな意味で法的にNGとされています。

厚生労働省『労働者派遣事業を適正に実施するために-許可・更新等手続マニュアル-』より抜粋

人工出しが行われている理由①

ではなぜこのような、法律で禁止されている『人工出し』が建設業界に残ってしまっているのか?と思われる方も多いと思います。

それは、

・日本全体の少子高齢化

・建設業界への若い就業者の流入不足

・技術者の高齢化による就業者不足

といった、どの業種でも共通する原因が挙げられます。

建設業の常態化した就業者不足によって、多くの建設業者は人手の状態を前提に工事のペースや工事の受注ペースを考えなければならなくなっています。

しかし人が足りないと、計画していた工事のペースに追いつかない、もしくは作業員が不足して工事が受注できないというのが実態として多くあります。

そんな時に人工出しを受けることで、計画通りに工事が進む、もしくは工事が受注できようになり、人手不足の建設業者は助かっているのです。

また、人工出しをする建設工事業者からすると、多くの作業員を雇用することで

➀自社の工事を有意に受注できる

②自社の工事がなければ他社の工事に派遣して収益を得られる

といったメリットを受けられるため、事業の幅を広げることにつながります。

つまり、派遣元と派遣先の双方のニーズが合致しているからこそ、今も『人工出し』が行われてしまっているのです。

人工出しが行われている理由➁

人工出しが行われている理由にはもう一つ理由があります。

それは、

建設業界が労働者派遣において【ネガティブリスト】に設定されているということです。

労働者派遣法は、1999年に大幅な規制緩和が実施されており、原則すべての業種で労働者派遣が可能になりました。

実は、この規制緩和が行われるまでは、労働者派遣ができる範囲を示す方法として【ポジティブリスト方式】が採用されていました。

しかし、原則全ての業種で労働者派遣ができるようになったため、一部の労働者派遣が禁止される【ネガティブリスト方式】に切り替わりました。

ネガティブリストには、士業や医療、警備業務、建設業務が定められており、派遣できない職種となったのです。

ネガティブリストに含まれる背景①

建設業がネガティブリストに含まれる背景には、建設業界で下請企業が複数存在する重層下請構造ができあがってしまっていることが挙げられます。

そのため、労働者派遣を認めてしまうと、複数の企業が混在する中で、指揮命令の責任者が誰なのかが曖昧になるという事態をまねきかねず、結果として事故を招きかねません。したがって、建設業に従事する労働者が、雇用する者と指示命令する者が一致する請負形態になるよう、雇用関係の明確化や雇用改善を図るためといえるでしょう。

ネガティブリストに含まれる背景②

また、建設や土木の現場では、昔から「手配師」という、作業員をあっせんする人が多く存在していました。

そして現場からもらった賃金の一部をマージンとして受け取ったため、作業員の賃金が本来より極端に安くなることが常態化していたのです。この「手配師」は、派遣事業者と同じことをしていましたが、いわゆる暴力団に近い存在だったともいわれています。

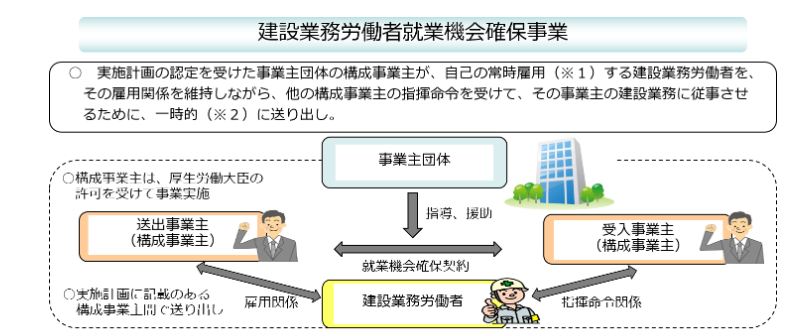

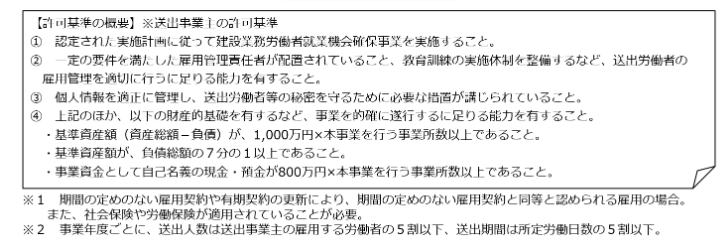

この状況を是正するため、『建設業務労働者就業機会確保事業制度』というものが設けられ、建設労働者の雇用の改善を図ることになりました。

そんな黒歴史からも、派遣事業のネガティブリストに建設や土木の現場作業が入っているそうです。

労働者派遣を禁止されている建設業務は、土木や建築その他工作物の建設・構造・保存・修理・変更・破壊もしくは解体などの作業やその準備に関わる業務を言います。

いわゆる建設工事の現場で直接的な作業に従事する部分が対象となり、土木、建築業の現場職の求職者を紹介することが禁止されています。

(※事務、営業、施工管理職は主任技術者や監理技術者などは労働者派遣が可能)

よって、建設会社は人材が不足してしまっても、派遣を使う事が出来ず、本来はハローワークや求人広告等でしか技能者を採用できないのですが、古くから業界で行われている『人工出し』というやり方で人手不足を解消しようとするのです。

ですが、他社が行っているから違反ではない、ということではなくこの従業員や作業員の貸し借りが労働者派遣や労働供給に該当すると判断されると、違法行為になってしまう可能性があります。

違反してしまった場合

人工出しを行い労働者派遣法に違反すると、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が課されます。

また、職業安定法の違反においても同様に1年以下の懲役または100万円以下の罰金が課されます。

建設業務の人材派遣や職業紹介は禁止されているため、違反した場合には罰則があります。そして罰則があると建設業許可に影響が発生します。

それは、建設業許可の要件には建設業許可を受けようとするものが『一定の欠格要件に該当しない』という項目にあたります。

“許可を受けようとする者”には、法人の場合の代表取締役(個人事業主の場合には事業主)や役員、支配人、従たる営業者の代表者などが含まれます。

欠格要件には、該当者が定められた法律の規定に違反して罰金刑に処せられて刑の執行終了日もしくは刑の執行を受けなくて良くなった日から5年を経過していない者という条項があります。

つまり、この定められた法律には、建設業法や建設基準法などと合わせて、職業安定法と労働者派遣法が定められているのです、

よって、違反が発生して代表者や役員が罰金刑に処された場合には、その時点で以降5年間は欠格要件に該当してしまうことになり、建設業を継続することは難しい状況になってしまいます。

自身の会社と仕事を守るためにも、法令違反となる『人工出し』については気を付けましょう。

人工出しは全て違反なのか?

ここまで人工出しについて記載しましたが、人工出し=全て違法という訳ではありません。

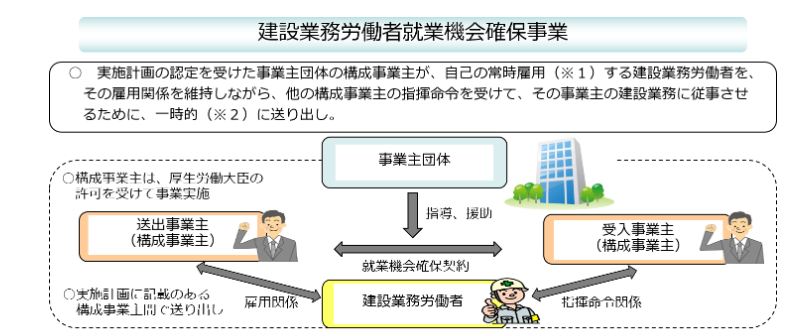

労働者派遣法で派遣することを禁止されている建設業であっても、厚生労働省から『建設業務労働者就業機会確保事業』という許可を得ることで、自社で雇用する従業員を他の事業者が管轄する工事現場で業務に従事させることが可能になります。

これが『人工出しが行われている理由➁』でも記載をした、建設労働者の雇用の改善を図るために設けられた制度になります。

この許可を得た事業主団体が間に入って行う場合を除き、派遣することも、受け入れることも禁止です。

厚生労働省『建設業務労働者就業機会確保事業』より

厚生労働省『建設業務労働者就業機会確保事業』より

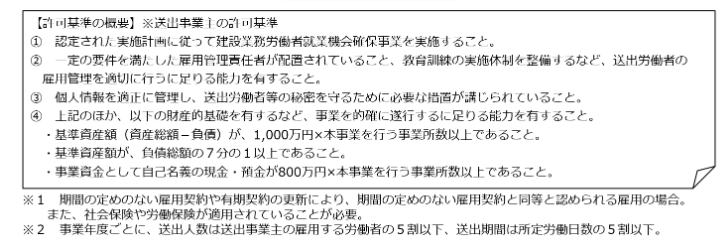

なお、この許可には要件が認められており、全ての要件をクリアしたうえで計画書を作成

し、申請者の所在地を管轄する都道府県労働局を経由して、厚生労働大臣に申請を行う必要があります。

※申請の代行については、社会保険労務士にご相談ください。

人工出しと建設業許可における“経験”

さて、社長と打ち合わせをしていると「人工出しの経験は実務経験や工事実績に該当するのか?」という質問をよく受けます。

結論からいうと、残念ながら認められません。

建設業法上工事経歴として認められるのは、「工事を請け負う場合」です。

「人工出し」は工事の応援として、工事技術者を派遣しているだけですから、工事を請け負っているとは認められません。したがって、工事経歴書に記載できないのはもちろんのこと、経営業務管理責任者の所定年数の経営経験や専任技術者の実務経験にも含められません。

「裏技で何とかなりませんか?」ともよく言われますが、ありません。

ここで言う「裏ワザ」とは、虚偽の内容で本来は満たして無い状況を満たしている体を装う方法です。

つまり、言い方を変えると黒を白にする方法です。

虚偽申請は、罰則があります。

当事務所は法令違反に該当する申請のお手伝いはお断りいたします。

人工出しではないけど…

ご相談頂くお客様の中には、実際にきちんと請負契約を結んでいるにもかかわらず、普段から使っている言葉であるが故に、請求書等に【人工出し】と記載していらっしゃるケースも過去にありました。

ですが、【人工出し】という記載では実務経験や工事実績として認められません。

実務経験や工事実績として認められない=証明書として使用することができない

建設業許可を取るためには確実に「建設工事」を施工し、契約書、見積書、請求書にもしっかりと分かるように記入しておくようにしましょう。

まとめ

建設業界で当たり前に行われている『人工出し』ですが、実は法令違反になってしまうのです。

他がやっているから自分達も大丈夫、バレなければ大丈夫、なんて考えていると1年以下の懲役または100万円以下の罰金が課されます。

そして、建設業許可が取得できない、取消・剥奪されてしまいます。

建設業許可が一旦取り消し・剥奪されてしまうとその時点から5年間は許可の再取得ができなくなってしまいますし、建設業許可がなくなると実質的に建設業の営業ができなくなり、建設業としての事業の継続が危うくなります。

知らないうちに法令違反していた、なんてことにならないよう注意しましょう。

また、せっかく他の要件を満たしているのに、証明書が使えなかった、証明できずに許可を取れなかったというのは勿体ないです。

『人工出し』が違法であることをしっかりと認識して事業を行うようにしましょう。

建設業許可を取得したいけど、なにから始めたらいいのか疑問に思う方もいると思います。

そもそも、建設業許可とはどういった場合に必要なのか、考えてみましょう。

建設業許可が必要な場合、

① 1件の請負代金1500万円以上の建築一式工事

① 1件の請負代金500万円以上の建築一式工事以外の工事

これらが該当する場合は、許可申請が必ず必要になります。

◆許可取得における要件

建設業許可を取得する前にまず、事前に要件にあてはまっているか確認する事が必要です。

大きく分けて、6つの要件があります。

【要件①】経営業務責任者がいること

【要件②】専任技術者が営業所ごとにいること

【要件③】誠実性があること

【要件④】財産的基礎又は金銭的信用を有してること(500万円以上)

【要件⑤】欠格要件に該当していないか

【要件⑥】適切な社会保険に加入していること

弊所でも、建設業許可を取得したいと相談に来られて、確認すると

この6つの要件のどれかがあてはまらず、断念する方も多くいらっしゃいます。

しかし、これらの要件を満たしてないからと言って諦めないでください。要件を満たす為に、さまざまなやり方があります。

それでは一つずつ見ていきましょう。

◆経営業務責任者がいること

経営業務責任者になれる人は一定の地位がある人に限られます。具体的には、

◎法人の場合 … 常勤の役員(業務を執行社員、取締役、執行役員又はこれらに準ずるもの)

◎個人の場合 … 事業主本人または、支配人登録をした支配人

また、下記いずれかに該当する必要があります

① 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者

② 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者準ずる地位にあたる者(経営業務を執行する権原の委任を受

けたものに限る。)として経営業務を管理した経験を有する者

③ 建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営管理責任者を補佐する業

務に従事した経験を有する者

④ 常勤役員等のうち1人が以下のいずれか(イ、ロ)に該当するものであって、かつ、①~③に該当するも

のを該当常勤役員等を直接補佐する者としてそれぞれ置くものであること

※取締役1名と取締役を直接補佐する者で経営業務の管理責任者の要件を満たします。

イ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地

位にあるものとしての経験を有する者(財務監理、労務管理又は業務運営の業務を担当する者に限る。

ロ、5年以上役員等としての経験を有し、かつ建設業に関し、2年以上役員等としての毛権を有する者

直接補佐する者(当該建設業者において5年以上の建設業の業務経験に限る)

① 財務管理の業務経験を有する者

② 労務管理の業務経験を有する者

③ 業務運営の業務経験を有する者

①~③は一人が複数の経験を兼ねることができますが、他社での業務経験はみとめられません。

これらに満たした方が経営業務管理責任者としてみなされます。

◆専任技術者が営業所ごとにいること

専任技術者とは、その営業所に常勤(テレワークを含む)して、専らその職務に従事することを要する技術者とされています。

もし、複数業種の許可を取得希望の場合は、1人が要件を満たす場合、兼ねることが可能ですし、経営業務責任者と専任技術者はそれぞれの要件に合致する限り、兼ねることが可能です。

そもそも、専任技術者とされるにはどのような要件が必要か見ていきましょう。

① 許可を受けようとする建設業種に関し、高等学校又は、中等教育学校において、指定学科を卒業した後、5年以上の実務経験を有する。

大学又は、高等学校を卒業した後3年以上の実務経験を有する。

② 許可を受けようとする建設業種に関し、10年以上の実務経験を有する。

③ 許可を受けようとする建設業に応じて、建設工事の施工に関連する資格を有している。又は、国土交通省が上記①、②に掲げる者と同等以上の知識及び、技術又は技能を有するものと認定した者

(一般建設業許可を受ける場合)

これらの①~③のどれかに該当すれば専任技術者としての要件を満たしていることになります。

◆誠実性があること

誠実性があるということ。と言われるとどのような基準なのか難しいと思いますが新潟県では、具体的にこのように記されています。

① 「不正又は、不誠実な行為」をした事実が覚知された場合

① 建築士法、宅地建物取引業法等で不正又は不誠実な行為等を行ったことにより、免許等の取り消し処分を受け、その処分から5年を経過しない者である場合

※不正な行為とは、請負契約の締結又は履行に際して、詐欺、脅迫、横領、文書偽造など法律に違反する行為

※不誠実な行為とは、工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担について請負契約に違反する行為

◆財産的基礎又は金銭的信用を有してること

経営業務責任者、専任技術者ともに要件を満たしているが、この金銭的な要件がクリアできず建設業許可取得を諦める方も多いのではないでしょうか。

① 自己資本金額が500万円以上あること

② 500万円以上の資金を調達する能力があること

上記の①であれば直前の貸借対照表が確認されます。会社設立時又は許可取得前に資本金を500万円以上にしていれば問題ありません。

しかし、資本金が500万円を満たない場合は、通帳の残高証明(500万円以上あるもの)でも可能です。それが②に該当します。

また、②にあるように、資金を調達する能力があること。なので、500万円を持っていない場合は、融資を得て申請することも可能です。

◆欠格要件に該当していないか

取得するためにやっと経営業務管理責任者と専任技術者が揃った!となっても、

この欠格要件が一つでもひっかかってしまうと建設業許可を取ることはできません。この欠格要件を軽く見てはいけません。

審査中に発覚し、許可が下りない場合もあります。

個人事業 … 個人及び支配人等

法人 … 役員及び営業所長等

が欠格要件の対象者になります。

許可を受けた後に、申請者が欠格要件に該当することとなった場合、建設業許可が取り消される可能性がありますので、必ず確認しましょう。

(欠格要件に関する記事もありますのでご覧ください。)

◆適切な社会保険に加入していること

「健康保険」「厚生年金保険」「雇用保険」それぞれに適切な届出を行っている必要があります。

◎健康保険・厚生年金保険

法人又は家族従業員を除く従業員が5人以上の個人事業主の場合は、原則適用事業所になります。

ただし、事業主が健康保険適用除外承認を申請し、年金事務所が承認した場合、適用除外となります。

◎雇用保険

・1人でも労働者を雇っている場合、法人、個人の別なく雇用保険の適用事業所となります。

・法人の役員のみ、又は個人事業主及び同居親族のみで構成される事業所の場合、雇用保険は原則適用除外となります。

◆まとめ

建設業許可を取得することで大規模な建設工事を請け負うことができる点や、対外的な信用度が上がる点、下請工事を受注しやすくなる点など、多くのメリットが考えられます。

今後の事業の成長・発展という観点からみると、建設業許可を取得するメリットは多くあります。

現在建設業許可の取得をお考えでしたら、トラスト行政書士事務所にお問合せください。

建設工事をする上で、元請け、下請け関係なく、建設業法(26条1項)では現場に「配置技術者」を置くことを義務付けられています。

配置技術者とは、「主任技術者」と「監理技術者」の2種類に分かれています。

今回は役割、それぞれの要件をまとめてご紹介します。

◎主任技術者

どんな小さな工事現場にも配置が必須になります。

主な仕事の内容が、建設工事を適正に実施するために工事現場において施工計画の作成や工程管理、品質確保の体制整備、仮設物・資材等の品質管理、安全管理、その現場で施工に従事する技術者の指導監督などが役割です。

◎監理技術者

発注者から直接工事を請け負い(元請け)かつ、4,500万円(建築一式の場合は7,000万円)以上を下請契約して施工する特定建設業者にあっては、主任技術者ではなく、管理技術者の配置が必須になります。

仕事の内容は主任技術者の仕事内容と同じく、建設工事を適正に実施するために工事現場において施工計画の作成や工程管理、品質確保の体制整備、仮設物・資材等の品質管理、安全管理、その現場で施工に従事する技術者の指導監督、

その他にも下請負人の指導、監督するという総合的な役割があります。

その為、主任技術者よりも厳しい資格や経験が求められます。

簡潔にまとめると…

・主任技術者と監理技術者は、工事の請負金額の大きさで配置する

・監理技術者が配置されている現場には主任技術者の配置は不要

では、主任技術者と監理技術者それぞれどういった要件でなれるのでしょうか。

◆主任技術者の要件

- 許可を受けようとする建設業に応じた一級、二級国家資格者であること

- 指定学科を修了し、一定の実務経験期間を満たした者

- 10年以上の実務経験期間を満たした者

| 高等専門学校の指定学科の卒業者 |

実務経験3年以上 |

| 大学の指定学科卒業者 |

実務経験3年以上 |

| それ以外の学歴の者 |

実務経験10年以上 |

◆監理技術者の要件

- 指定建設業の7業種については、一級国家資格等の取得者であること

- 指定建設業以外の22業種については、一級国家資格等の資格者であること、若しくは一定の要件を満たした実務経験がある者

【指定建設業(7業種)】

- 土木工事業

- 建築工事業

- 電気工事業

- 管工事業

- 鋼構造物工事業

- 舗装工事業

- 造園工事業

となります。

◎主任技術者から監理技術者への変更

当初は主任技術者を設置した工事で、大幅な工事内容の変更等により、工事途中で下請契約の請負代金が4500万円以上となった場合、発注者から直接建設工事を請負った特定建設業者は、主任技術者に代えて、所定の資格を有する監理技術者を設置しなければなりません。

ただし、工事施工当初においてこのような変更があらかじめ予想される場合には、当初から監理技術者になり得る資格を持つ技術者を設置する必要があります。

◎専任技術者

主任技術者の要件と、建設業許可を取得する際に必要な「専任技術者」の要件は同じですが、役割としては異なっています。

専任技術者は基本的に、請負・契約・入札などについて専門的な知識を持つ資格者です。

営業所で原則常駐が必要なため、基本的に現場に出ることはありません。

ただし、一人親方など、下記要件を満たす場合には、主任技術者との兼任も認められています。

1.当該営業所で契約締結された工事である事

2.工事現場と営業所が近接し、常時連絡が取れる事

3.工事現場が『専任』を要しない規模である事

4.建設業者と技術者が恒常的な直接雇用関係であること

まとめ

以上のように、監理技術者、主任技術者の違い、専任技術者について紹介してきました。監理技術者と主任技術者の役割に大きな違いはありませんが、監理技術者には下請けを指導する事や、広範囲の管理が求められる為、要件のハードルも高いです。ですが、どこの現場にも配置技術者は義務付けられていますし、主任技術者の需要も多いです。

トラスト行政書士事務所では建設業許可のお手続きだけではなく、ご相談も承っておりますので建設業許可の取得をお考えの方はお気軽にご相談ください。

ご相談事例

個人で建築事務所営んでおり、私名義の自宅の一室を事務所として使用しています。事務作業は妻が手伝い、他に従業員はいません。建設業許可を取得するには、自宅では難しいと聞いたことがあります。自宅以外の場所に事務所を移さないと建設業許可を取得することはできませんか。

回答

ご相談者様のように、人を一人も雇っていない場合は、個人・法人に関わらず、自宅の一室や一部を事務所として業務を行っているケースは少なくありません。結論からいいますと、「営業所」としての実態を確認できる資料をそろえることが出来れば大丈夫です。今回のご相談者様のケースでは、次の書類を提出し、自宅の一室が「営業所」であることが認められ建設業許可を取得することができました。

営業所の確認書類

1. 建物謄本(法務局にて取得します)

2. 建物図面(建物内のどこを事務所として使用しているかをわかるように示します)

3. 使用承諾書(事務所の使用については、賃貸契約を結んでいなかったので、使用権原を確認できる書類として作成しました)

4. 写真(建物の外観、看板、事務所内を撮影したもの)

建設業許可を申請するための許可要件の一つに「営業所」があります。

この営業所について詳しくご説明いたします。

建設業許可の「営業所」とは

常時建設工事の請負契約のための見積、入札、契約締結に係る実体的な行為を行う事務所をいいます。また、他にある店舗や営業所に対し請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業に係る営業に実質的に関与する場合も、「営業所」になります。

次のような事務所は「営業所」としては認められません。

- 建設業に関係のない本店、支店及び営業所

- 単なる登記上の本店

- 単なる打合せスペース

- 現場の作業事務所

営業所の要件とは

- 請負契約のための見積、入札、契約締結に係る実体的な行為をおこなっていること。

- 営業所の使用権原があること

- 看板、標識等を設置していること

- 備品が揃っていること。(デスク、パソコン、コピー機等)

- 自宅兼事務所の場合、居住用とは明確に分けていること。

- 経営業務の管理責任者が常勤していること

- 専任技術者が常勤していること

確認書類とは

要件が満たしているかどうかは、書類の提出により証明します。

営業所の使用権原を確認する書類

(1)自社所有の場合、以下のいずれか1点

・営業所建物の不動産登記簿謄本

・営業所建物の資産評価額証明書

(2)賃貸の場合、以下のいずれか1点

・営業所建物の賃貸借契約書

・公共料金の領収書(賃貸借契約書がない場合)

営業所の写真

・営業所の看板を含め、建物の全景を撮影したもの

・執務室内を撮影したもの

・周辺状況も含め、標識(法第40条)の設置場所が確認できるよう撮影したもの

・記載内容が判読できるように標識をアップで撮影したもの

・営業所名が表示された入口等を撮影したもの

・フロア案内を撮影したもの(ビル内に営業所を設けている場合に限る)

トラスト行政書士事務所では、多くの経験と実績により、「営業所」として要件を満たしているか確認・アドバイスさせていただきます。写真撮影や図面作成もお受けいたします。是非ご相談ください。

4 / 13« 先頭«...23456...10...»最後 »

建設業の許可に関するお問い合わせ

「建設業のホームページを見た」とお伝えください。

受付時間:平日8:45-17:45(土日祝休み)